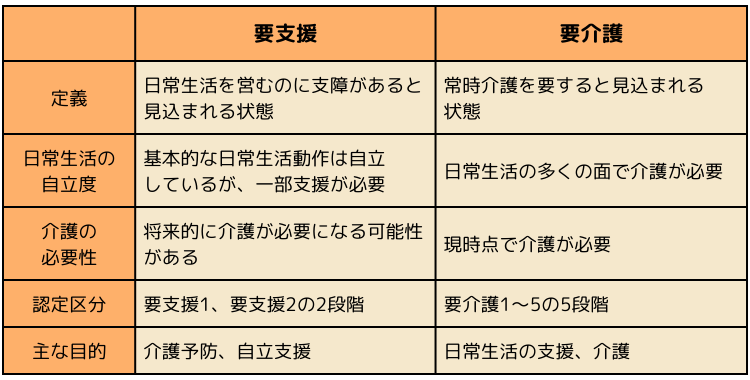

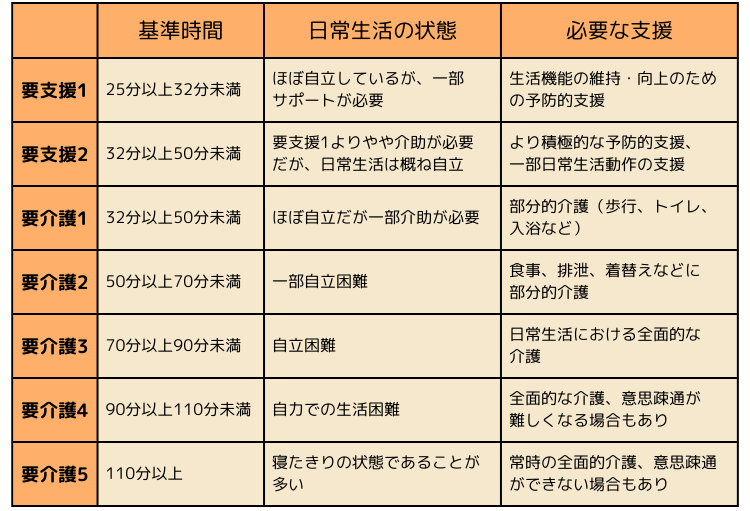

要支援と要介護は介護保険法にもとづき定義されており、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分けられます。要支援は日常の生活介護の必要性まではないものの、将来的に要介護になることが懸念される状態に対して、要介護はその時点で常時介護が必要とされる状態を指します。

ご家族が介護を必要としたときには介護サービスが頼りになりますが、要支援と要介護では受けられる介護サービスや適用できる介護保険制度も異なります。この記事では要支援と要介護の違いや認定基準、さまざまなサービスを利用するにあたっての費用などについて解説します。

目次

・要支援と要介護の違い

・要支援・要介護の分類

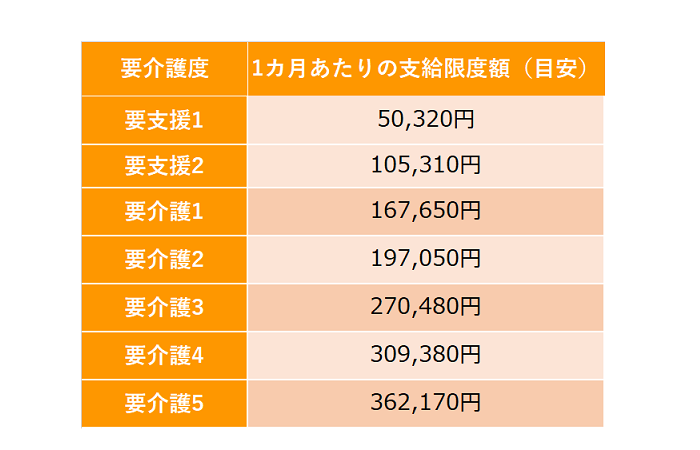

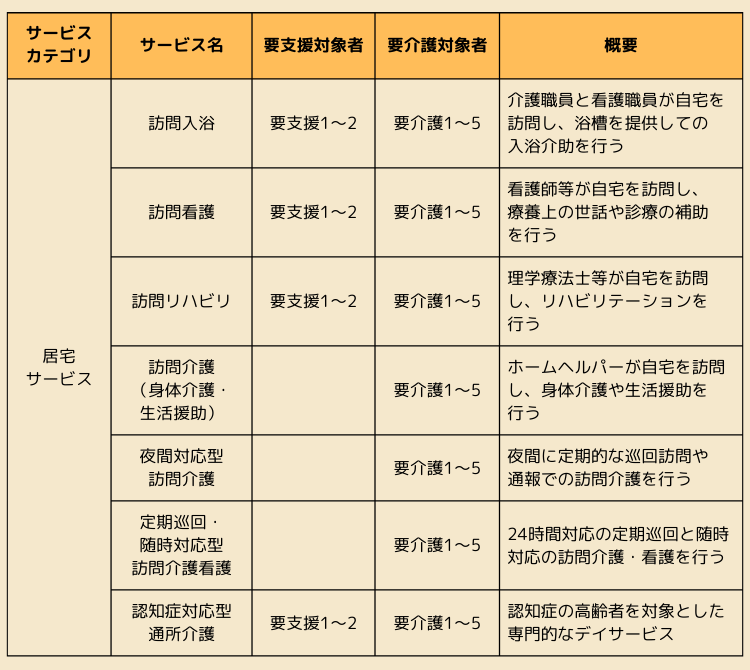

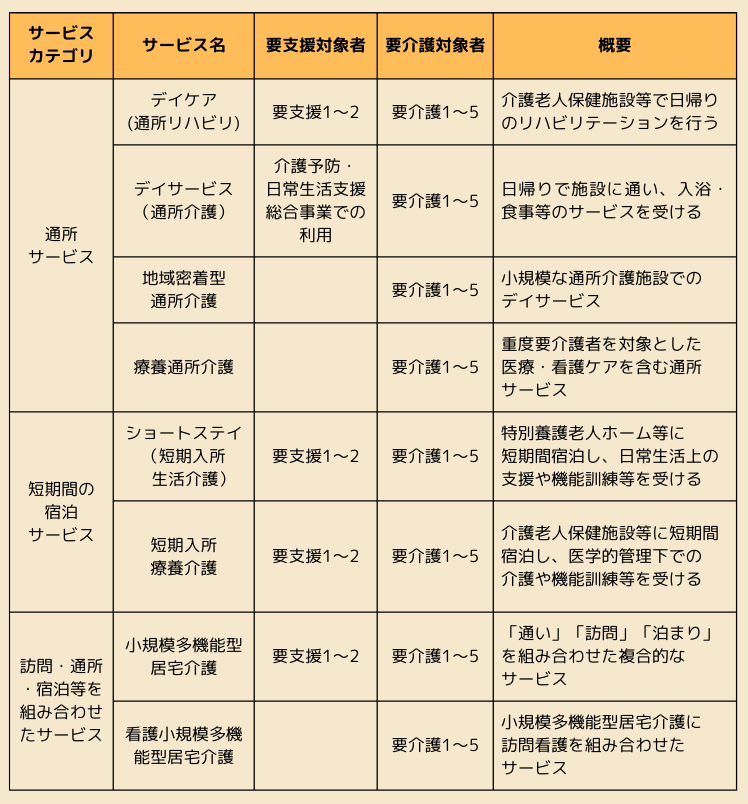

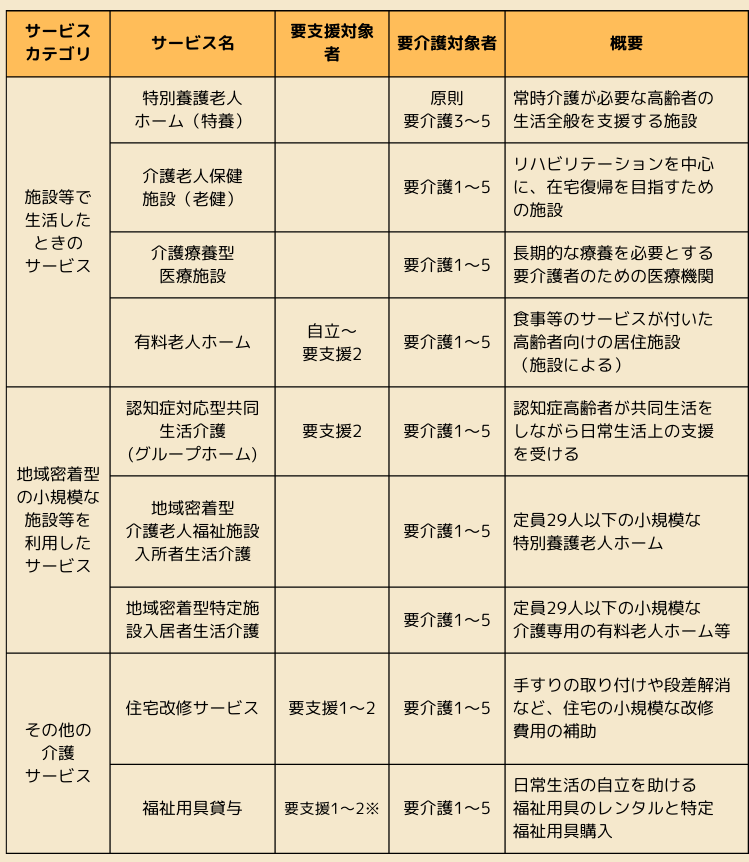

・要支援・要介護で使えるサービスの違い

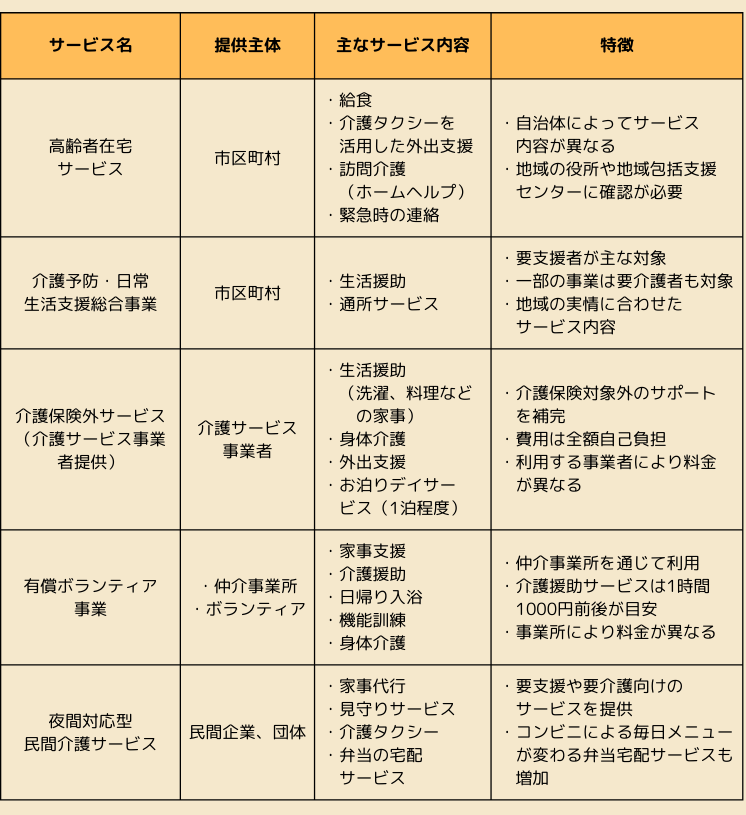

・要支援や要介護で使える介護保険外サービス

・介護予防と要介護状態の改善策

・よくある質問

・まとめ