要支援1とは、介護認定の中でももっとも軽度な状態です。食事や入浴などの支援は必要ないものの、買い物・掃除など日常生活で多少のサポートが必要な状態のことです。

この記事では具体的にどのような状態なのか、受けられるサービスがどのようなものか、区分支給限度基準額や利用できる施設と費用の目安なども説明していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

・要支援1とはどんな状態?

・要支援1で利用できる介護予防サービスと費用

・要支援1で利用できる施設と費用

・よくある質問

・まとめ

要支援1とは、介護認定の中でももっとも軽度な状態です。食事や入浴などの支援は必要ないものの、買い物・掃除など日常生活で多少のサポートが必要な状態のことです。

この記事では具体的にどのような状態なのか、受けられるサービスがどのようなものか、区分支給限度基準額や利用できる施設と費用の目安なども説明していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

・要支援1とはどんな状態?

・要支援1で利用できる介護予防サービスと費用

・要支援1で利用できる施設と費用

・よくある質問

・まとめ

介護保険制度や要介護認定について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

要支援1は、要介護認定の中ではもっとも軽度なレベルです。食事や入浴、トイレなどに支援は必要なくひとりで生活できるものの、立ち座りなどの動作や買い物、掃除などの際に部分的に支援が必要となる状態を指します。

なお、ある時点でどの程度の介護が必要となるか、その度合いを段階的に表す基準が、「要介護認定」です。要介護認定は「要支援1・2」および「要介護1~5」の7つの要介護度に分かれています。

【関連記事】要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説

要介護認定で要支援1に認定される基準は、「要介護認定基準時間が1日当たり25分以上32分以内、またはこれに相当する状態」です。

・要介護認定基準時間とは?

介護・介助ケアに要する時間のこと。要介護認定では、介助・介護ケアの内容を「直接生活介助」(入浴、排泄、食事等の介護)「間接生活介助」(選択、掃除などの事援助等)、「BPSD関連行為」(行方不明に対する探索、妄想や、暴力に対する対応等)など5つのカテゴリーに分類し、これらのケア全体で1日当たりどの程度の時間を必要としているかで要介護度を判定します。

要支援1相当の身体的状態でも、認知機能低下の状態により、要介護認定となるケースがあります。要介護度に基づいて、ケアプランが作成され、介護サービスの利用が始まります。

要介護認定を受けるには以下のような手続きが必要です。

・自治体の窓口で申請し認定調査を実施

・主治医からの意見書をもらう

・コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て、市町村が要介護度を決定

【関連記事】介護認定調査とは?適切な認定を受ける準備から対応を詳しく解説

「要支援」が、家事や身支度などあくまで日常生活レベルでの支援が必要となる状態なのに対し、「要介護」は要支援よりも重く、寝たきりや認知症等で常に介護を必要とする状態を指します。

要支援1と他の状態との主な違いは以下の通りです。

・自立:日常的な支援がなくても、ひとり暮らしが可能な状態

・要支援1:複雑な日常活動に部分的支援が必要

・要支援2:要支援1より多くの支援が必要、認定基準時間が32分以上50分未満

【関連記事】要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説

要支援1と認定された方は、さまざまな介護予防サービス※を利用することができます。介護予防サービスは、要支援1・2の認定を受けた方が、自立した生活を送れるよう支援することを目的としたサービスです。自宅で受けられるものと、施設に通所して受けられるサービスに大きく分かれます。

ここでは具体的なサービス内容や利用費用について、詳しく紹介します。

※本記事では、予防給付について解説しています。

介護保険制度では、サービスなどを利用する際、要介護区分に応じて月ごとの給付される上限金額(=支給限度額)が決まっています。利用者の自己負担は、原則サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は、2割または3割)となります。

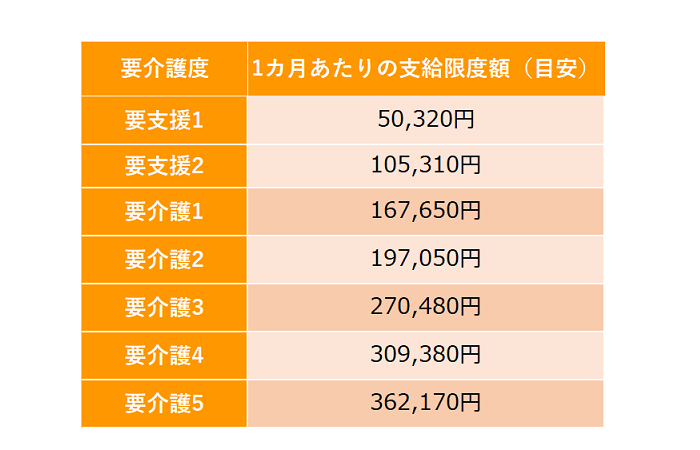

・要支援1の介護保険サービスの支給限度額:50,320円/月(2024年10月現在)

支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超過分は全額自己負担となります。参考までに、要介護度ごとの支給限度額目安は以下の通りとなっています。

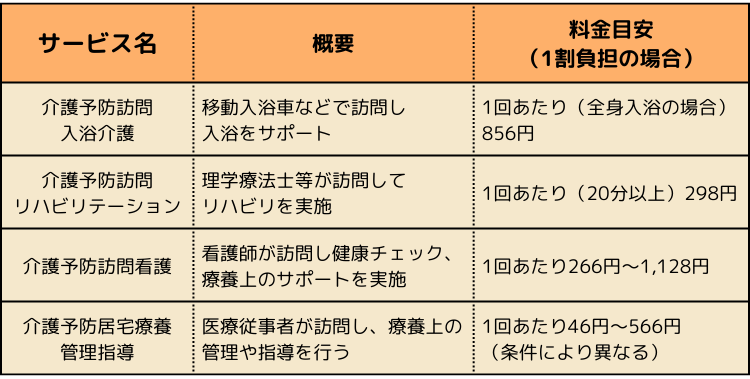

要支援1の方が自宅で受けられる主なサービスは以下の4つです。

※以下の料金は介護保険1割負担の場合の自己負担額目安です。価格はお住まいの地域により変動します

介護予防訪問入浴介護

・移動入浴車などで訪問し、入浴をサポート

・1回あたり856円(全身入浴の場合)

ご自宅にお風呂がない、または感染症などの理由からその他の施設で入浴ができないといった、特別な事情がある場合に限りサービスが提供されます。介護職員と看護職員が利用者のご家庭を訪問し、持参した浴槽によって入浴をサポートします。

介護予防訪問リハビリテーション

・理学療法士などが訪問して、自宅でリハビリを実施

・1回あたり(20分以上)298円

ご自宅でリハビリをしたい意思があるものの、自力あるいは家族のサポートがあってもリハビリができない方を対象に提供されるサービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家がご家庭を訪問してリハビリを実施します。

介護予防訪問看護

・看護師が訪問し健康チェック、療養上のサポートを実施

・1回あたり266~1,128円

病気などで外出が困難な場合や、点滴・経管栄養の管理が必要な場合などに、医師の指示に基づき看護師が行うサービスです。

※サービスを受ける医療機関の種類、利用時間によって費用が異なります。

介護予防居宅療養管理指導

・医療従事者が訪問し、自立した日常生活を送れるよう療養上の管理や指導を行う

・1回あたり46円~566円(条件により異なる)

在宅療養中で通院が困難な場合などに、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などがご家庭を訪問して、自立した日常生活を送れるように療養上の管理や指導を行うサービスです。

※指導する医療従事者、対象者の居住状況などにより金額が異なります。

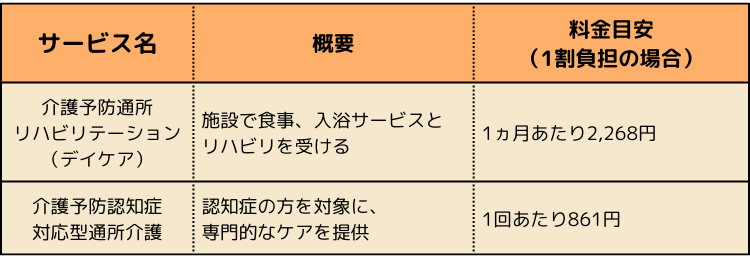

要支援1の方が施設に通いながら受けられる主なサービスは以下の3つです。

※以下の料金は介護保険1割負担の場合の自己負担額目安です。価格はお住まいの地域により変動します

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

・介護老人保健施設や医療機関などで食事、入浴サービスなどの支援やリハビリを受ける

・1ヵ月あたり2,268円

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)は、リハビリを続けたい、できるだけ自立したいなどの要望がある方向けのサービスです。老人健康保険施設や医療機関などで、食事などを含め日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションなどのサービス、およびそれぞれの目標に合わせた選択的なサービスが提供されます。

【関連記事】デイケアとは?デイサービスとの違いや料金・選び方まで徹底解説

※事業所の規模や所要時間によって費用が設定されており、日常生活費などによって別途費用負担が発生する場合があります。

介護予防認知症対応型通所介護

・認知症の方を対象に、自立した日常生活を送ることができるよう専門的なケアを提供

・1回あたり861円

介護予防認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象に専門的なケアを提供するサービスです。可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、デイサービスセンターやグループホームなどの施設に通い、食事や入浴などの支援や訓練やサービスなどが提供されます。

※事業所の規模や所要時間によって費用が設定されており、日常生活費などによって別途費用負担が発生する場合があります。

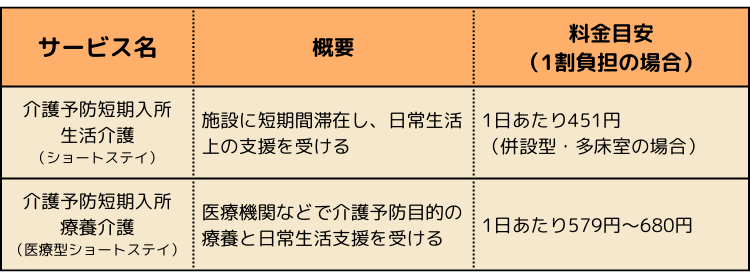

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

・介護老人福祉施設などに短期間滞在し、日常生活上の支援や機能訓練を受ける

・1日あたり451円(併設型・多床室の場合)

ご家族によるご家庭での生活介護が困難などの理由で、介護老人福祉施設などに短期間にわたり滞在して、介護予防を目的に食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などが受けられるサービスです。

【関連記事】ショートステイとは?利用条件や費用、上手な使い方をご紹介

※施設の形態、居室の種類、職員の配置、日常生活費などによって費用が変わる場合があります。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

・医療機関などで介護予防を目的とする短期間の療養や日常生活の支援を受ける

・1日あたり579〜680円

ご家族によるご家庭での医療介護が困難などの理由で、介護老人福祉施設や医療機関に短期間にわたり滞在して、介護予防を目的とする医療ケアを含む日常生上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられるサービスです。

※施設の形態、居室の種類、職員の配置、日常生活費などによって費用が変わる場合があります。

介護予防サービスと関連して、要支援1の方は介護保険給付により以下の福祉用具をレンタルまたは購入できます。

▼レンタル可能な福祉用具

・手すり(工事不要のもの)

・スロープ(工事不要のもの)

・歩行器

・歩行補助つえ

▼購入可能な福祉用具

・腰掛便座

・入浴補助用具

・その他厚生労働大臣が定めた用具

福祉用具購入費の支給限度額は年間10万円で、利用者負担額(1割から3割)を除いた金額が支給されます。レンタル料は、厚生労働省によって全国平均価格及び上限価格が公表されています。(参考:福祉用具・住宅改修|厚生労働省)

これ以外の車いすや特殊寝台のような福祉用具は、要支援1での利用ニーズが想定されていないこともあり、保険給付でのレンタルの対象には含まれていません。しかし、一定の条件に該当する場合は例外的に認められる場合もあるので、ケアマネジャーなどにご相談されることをおすすめします。

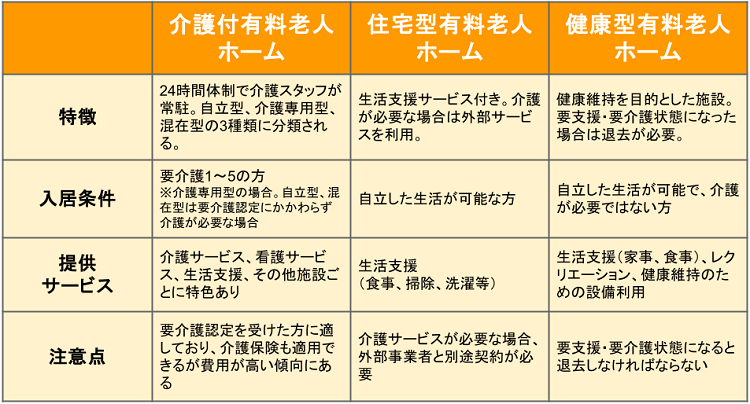

要支援1は介護認定の中ではもっとも軽度な状態ですが、一人暮らしや日常生活が不安な場合は施設の利用を検討するのも選択肢のひとつです。介護認定度により利用できる施設は変わりますが、要支援1の方が利用可能な施設には以下のようなものがあります。

それぞれの特徴を簡単にまとめました。

要支援1の方が施設を選ぶ際は、現在の身体状況や生活ニーズ、将来の変化の可能性なども考慮して選択することが重要です。また、具体的な施設の選択や詳細については、地域の地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することをおすすめします。

要支援1の方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用することはできません。

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは

家庭的な雰囲気の中で5人から9人程度の少人数が共同生活をする施設です。入浴や排泄、食事などの介護、その他の日常生活上のケアや機能訓練が受けられます。

認知症対応型共同生活介護は、要支援2以上の認定を受けた方が対象となるサービスです。要支援1の方はたとえ認知機能低下の状態が見られても、入居できないルールがあります。認知機能の低下が進行し、入居が必要となった場合は、再度要介護認定を申請して要介護度の見直しをする必要があります。

要支援1に関して、多くの方が疑問に思う点について回答します。

要支援1の方でも一人暮らしは可能です。

要支援1は食事や入浴、排泄などの基本的な行動や、買い物、掃除など基本的な家事ができる場合にも認定されます。ただし、基本的な一通りのことは自力でこなせても、部分的には誰かの助けが必要です。ひとりでやろうとして無理をした結果、転倒して足腰を打ったり、怪我をしたりすることがあります。

怪我の悪化により身体機能が低下したり、認知機能の低下や要介護度が進行したりと、一人暮らしの継続が困難になる場合もあります。そのため、要支援1の方が長く一人暮らしをし続けるには、必要な部分をご家族が手伝ったり、介護サービスを利用したりするなどのサポートを受ける環境づくりが大切です。

一人暮らしを継続するためのポイント:

1. 必要な部分で家族や介護サービスのサポートを受ける

2. 住環境を整える(手すりの設置、段差の解消など)

3. 定期的に健康チェックを受ける

4. 緊急時の連絡体制を整える

要支援1の方が取り組むべき主な介護予防活動には以下があります:

適度な運動

身体機能の維持や転倒リスクの軽減に有効です。ラジオ体操、ウォーキング、軽い筋トレなどを継続的に行いましょう。

バランスの取れた食生活

栄養状態の維持、生活習慣病の予防のために重要です。タンパク質と野菜を十分に摂取し、塩分・糖分を控えるなど日々の食生活に注意しましょう。

社会参加

>社会的活動に参加して周囲とコミュニケーションを図ることで認知機能の訓練や豊かな人生にもつながります。地域のサークル活動、ボランティア、趣味の継続も大切です。

口腔ケア

加齢に伴い低下する嚥下機能の維持、口腔内の衛生管理を行うことで、長く食事を楽しめます。定期的な歯科検診、毎食後の歯磨きをしっかり行ってください。

定期的な健康チェック

疾病の早期発見は何より重要です。かかりつけ医による定期検診、血圧測定などのバイタルチェックも怠らないようにしましょう。

要介護認定を受けても利用できるサービスは制度で定められた範囲内に限られます。そのため、自費で受ける「介護保険外サービス」が提供されています。たとえば以下のようなものがあります。

・市区町村が実施:高齢者在宅サービス

市区町村が実施する高齢者在宅サービスは、自治体ごとにサービスの内容や料金が異なります。高齢者在宅サービスを希望する方は、市区町村または地域包括支援センターに申し込むことが必要です。主なサービスには、理容や寝具の丸洗い、配食、送迎などがあります。また、一人暮らしの高齢者へ機器を貸与する緊急通報システムサービスもあり、1カ月の費用目安は1.300円程度です。

・市区町村が実施:介護予防・日常生活支援総合事業

市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業には、地域の特性に応じた介護予防・生活支援サービスが設定されています。地域支援事業の一環として設けられ、要支援に認定された人やチェックリストで該当した人が主な対象者です。

介護予防・生活支援サービスには回数や利用時間などに制限があるので、窓口の地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。たとえば、家事や外出などのサービスの場合、自己負担額は1回1時間までで200~250円程度が目安になります。

・介護サービス事業者が提供:生活援助、身体介護、デイサービスのお泊りデイなど

介護サービス事業者による介護保険外サービスでは、介護保険の枠内では提供できないサービスも利用可能です。要支援2の方はケアマネジャーに相談し、ご希望のサービスを申し込みます。介護認定を受けていない方も利用できるので、地域包括支援センターや事業者に問い合わせると良いでしょう。介護保険外サービスには生活援助や身体介護、デイサービスでの宿泊、冠婚葬祭や趣味の外出介助などがあり、料金はサービス内容によって変わります。

・有償ボランティア事業:家事支援、介護援助など

社会福祉協議会やシルバー人材センターでは、家事や介護の有償ボランティア事業をおこなっています。市区町村が実施している総合事業もあります。たとえば、社会福祉協議会では家事や話し相手、草むしり、大掃除などのサービスを年会費3.000円、1時間800円程度の費用で提供しています。シルバー人材センターの介護保険外サービスの場合は、1時間1.000円程度が目安です。

要支援1から要介護1への変更は、要介護認定基準時間が1日あたり32分を超え、50分未満になった場合が要件の一つです。脳卒中や骨折などにより、身体機能が大きく低下した場合、加齢に伴う日常生活動作(ADL)や認知機能の低下など原因には個人差があります。

もし再申請を行う場合は、以下のような流れで申請を進めることとなります。

1. 地域包括支援センターやケアマネジャーに相談

2. 要介護認定の更新・変更の申請を行う

3. 認定調査と主治医意見書に基づいて審査

4. 新たな要介護度が決定

要支援1は、要介護認定では最も軽度のレベルです。部分的な支援があれば、日常生活での動作や家事は自立しており一人暮らしも可能です。無理のない範囲での運動や、バランスの良い食事、外部との交流をもつなどの心がけにより、現状の健康状態を維持し、元気で自立した生活を続けることができ認知機能低下の予防にもなるでしょう。

また、要支援1の認定を受けた場合は自宅で受けることできるものから通所まで、さまざまな介護予防サービスが受けられます。より安心を得たい場合は、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどへの入居も可能です。専門家のアドバイスを受けながら要介護の状態やニーズも考慮しつつ、ご自分やご家族に合ったサービスを探してみることをおすすめします。

楽しく、あたまの元気度チェック(認知機能チェック)をしましょう

あたまの元気度チェックへメール会員には、「あたまの元気度チェックの結果記録」に加え、以下のような特典があります。

身長や体重・運動習慣等を入力するだけで、将来の認知機能低下リスクをスコア化できます。

認知症や介護に関する最新のニュースやお役立ち情報を月2回程度お知らせします。