介護が必要になった時、介護保険を適用して介護サービスを利用するためには要介護認定を行う必要があります。ただ、「要介護認定の申請方法や認定基準が分からない」「どのようなサポートを受けられるか分からない」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、介護保険サービスを利用するために必要不可欠な「要介護認定」について、認定基準や申請方法、さらには利用できるサービスや給付まで、詳しく解説していきます。

目次

・要介護認定とは

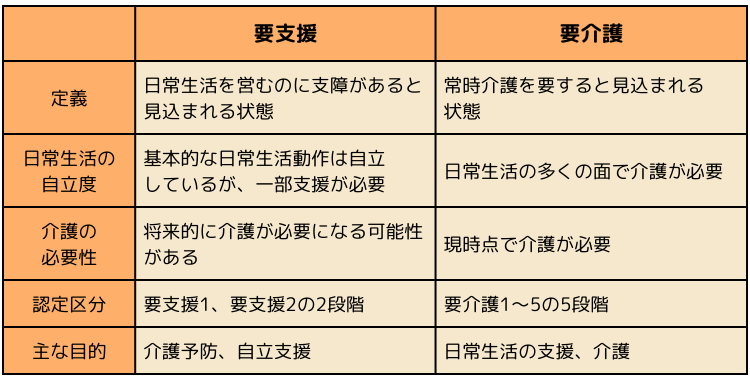

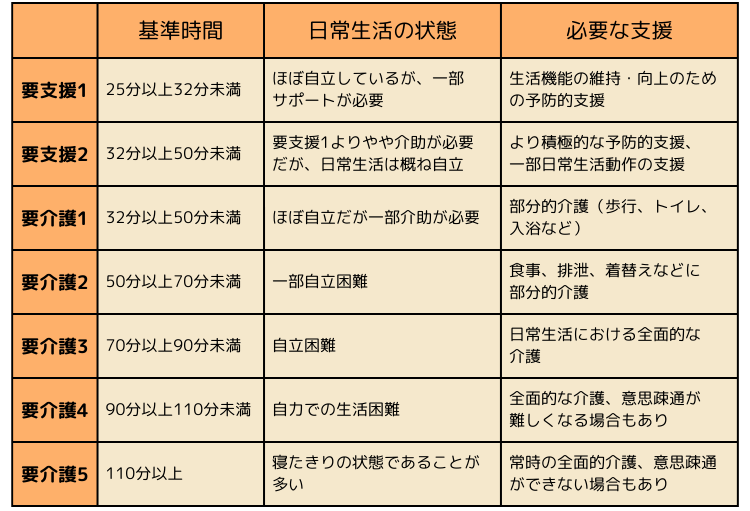

・要介護の認定基準とは

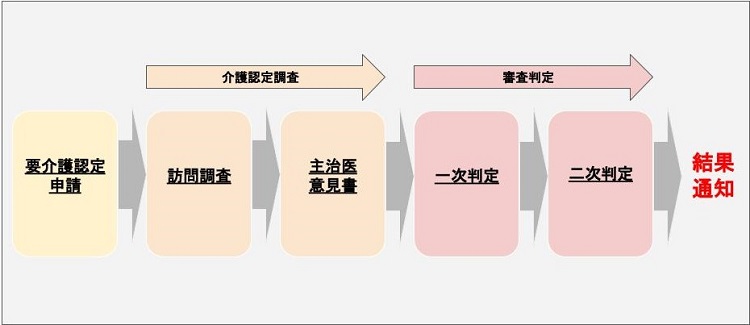

・要介護認定の申請の流れ

・介護保険サービスの利用方法

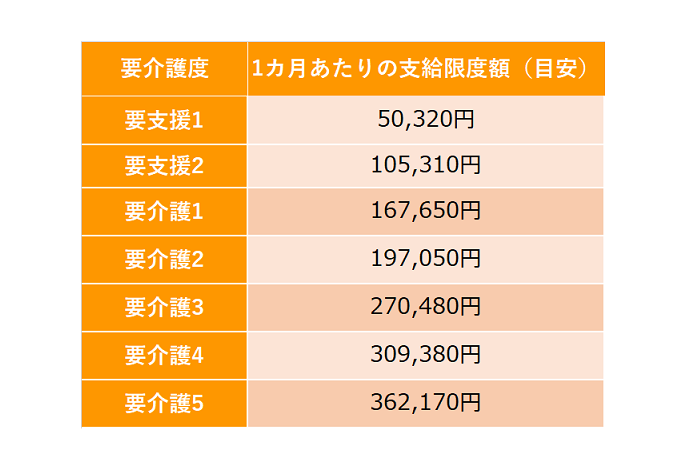

・介護保険サービスの利用料と支給限度額について

・まとめ