育児介護休業法の改正などによって、「仕事と介護の両立」に関する動きが広がりつつあります。一方、まだ取り組みができていない企業からは「どのように推進すればよいかわからない」という声が挙がることも少なくありません。

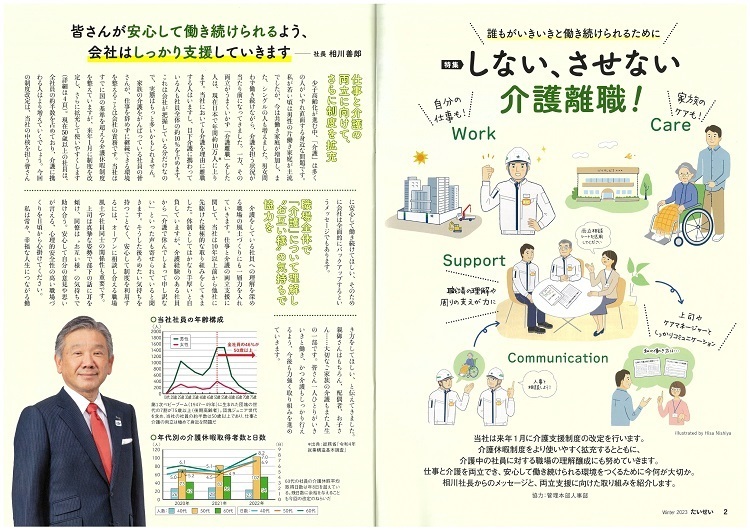

今回は「仕事と介護の両立」において、先進的な取り組みを行っている大成建設株式会社の事例を取材。これまでの歩みや、現在の取り組み状況、組織の変化を伺いました。

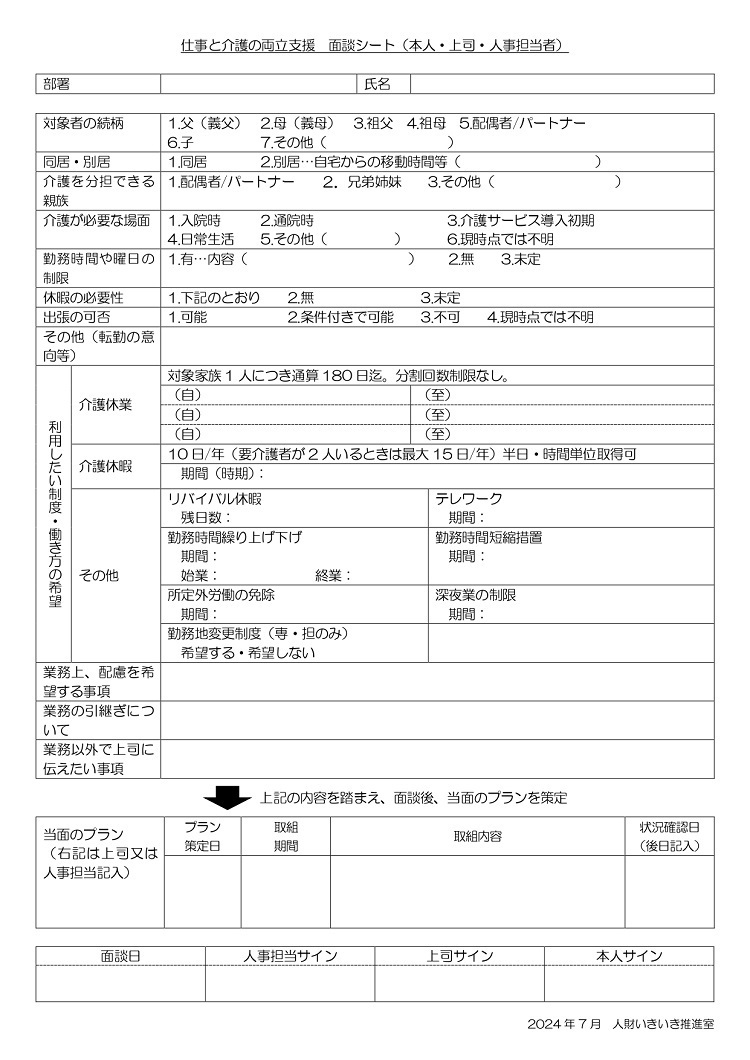

大成建設株式会社 人財いきいき推進室

2007年、女性社員が働きやすい職場環境づくりのために「女性活躍推進室」が発足。2024年「人財いきいき推進室」に改名。

・構成…総合職6名、担当職7名(うち障がい者7名)、契約社員1名、派遣社員1名

・所管業務…女性活躍・育児・男性育休・障がい者採用/定着・介護・LGBTQ・外国籍社員フォロー・その他相談対応

目次

・社員の声から浮き彫りになった介護の課題

・両立のために最も重要なことは"情報提供"

・「介護はお互い様」の意識を醸成するために

・経営陣も含めて本気で取り組むことが大切

・社員から「安心して働ける」という声が増えた