要支援2とは、要支援1よりも身体能力や認知機能に低下が認められ、買い物・掃除など一部の日常生活で支援が必要な状態です。また、「要介護認定基準時間」が1日当たり25分以上32分以内またはこれに相当する状態が該当します。

この記事では要支援1や要介護1との違いや利用できる介護予防サービス、費用について解説します。

目次

・要支援2とはどんな状態?

・要支援2で利用できる介護予防サービスと費用

・要支援2の方のケアプランの一例

・要支援2で利用できる施設と費用

・よくある質問

・まとめ

要支援2とは、要支援1よりも身体能力や認知機能に低下が認められ、買い物・掃除など一部の日常生活で支援が必要な状態です。また、「要介護認定基準時間」が1日当たり25分以上32分以内またはこれに相当する状態が該当します。

この記事では要支援1や要介護1との違いや利用できる介護予防サービス、費用について解説します。

目次

・要支援2とはどんな状態?

・要支援2で利用できる介護予防サービスと費用

・要支援2の方のケアプランの一例

・要支援2で利用できる施設と費用

・よくある質問

・まとめ

介護保険制度や要介護認定について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

要支援2とは、介護保険制度における7つの区分のうちの1つです。食事や排せつといった日常生活は自立しているものの、立ち上がりや歩行、家事や身の回りなどに要支援1よりも支援が必要な状態を指します。

なお、ある時点でどの程度の介護が必要となるかを段階的に表す基準として「要介護認定」が用いられており、要介護認定は「要支援1・2」および「要介護1~5」の7つの要介護度に分かれています。

【関連記事】要介護認定とは?制度概要や申請方法・介護保険サービスを利用するまでの流れを解説

要支援2の認定基準は以下の通りです。

・要支援1よりも身体能力が低下しており、立ち上がりなど支援を必要とする範囲が広い

・適切な支援と対策で要介護状態になることを防げる

・要介護認定基準時間は1日あたり32分以上50分未満

要介護認定基準時間とは?

介護・介助ケアに要する時間のこと。要介護認定では、介助・介護ケアの内容を「直接生活介助」(入浴、排泄、食事等の介護)「間接生活介助」(選択、掃除などの事援助等)、「BPSD関連行為」(行方不明に対する探索、妄想や、暴力に対する対応等)など5つのカテゴリーに分類し、これらのケア全体で1日当たりどの程度の時間を必要としているかで要介護度を判定します。

上記の条件に当てはまるかどうかは、主治医の意見書や、認定調査員による訪問調査(ご本人の心身の状態をお聞きする調査)をもとに判定されます。これを介護認定調査といいます。

【関連記事】介護認定調査とは?適切な認定を受ける準備から対応を詳しく解説

要支援2と要支援1、要介護1には以下のような違いがあります。

要支援1

・基本的な日常生活は行えるが、掃除や身の回りの一部の活動に部分的支援が必要

・要介護認定基準時間が25分以上32分未満

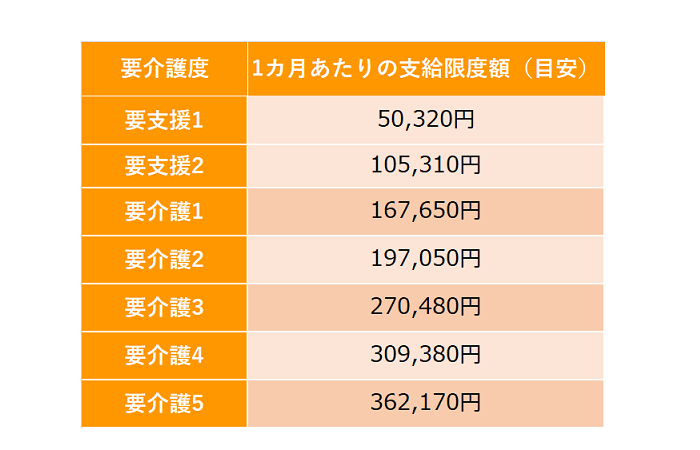

・介護保険の支給限度額:50,320円/月

要支援2

・立ち上がりや歩行など要支援1より多くの支援が必要

・要介護認定基準時間が32分以上50分未満

・介護保険の支給限度額:105,310円/月

要介護1

・要支援2より身体能力や思考力が低下しており、排泄や入浴時に見守りや介助が必要

・要介護認定基準時間が32分以上50分未満

・介護保険の支給限度額:167,650円/月

※介護保険の支給限度額は2024年11月現在の目安額です。また、世帯収入などにより自己負担額の割合は変動します

要支援1と要支援2では支援を必要とする範囲に加え、要介護認定基準時間にも違いがあります。要介護1の要介護認定基準時間は、どちらも「1日あたり32分以上50分未満」で同じです。大きな違いは、要介護1が要支援2よりも認知機能や理解力が低下しており、日常生活で介護が必要になることです。身体能力的には要支援1に該当するような場合でも、認知機能の低下が顕著な場合は要介護認定となるケースもあります。

つまり、日常的に介護が必要な場合は要介護1、支援や介護予防サービスによって日常生活が可能になる場合は要支援2と判定されることもあるといえます。

【関連記事】要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説

要支援2では介護保険を利用して受けられる介護予防サービス※が多くありますが、介護サービスの利用は原則としてできません。要支援2の段階では要介護へと進行することを予防することが重要です。介護保険で受けられるサービスには、自宅に訪問するものや福祉用具の貸与、住宅を改修するものがあるため、ニーズに合ったサービスを活用することをおすすめします。

施設に関するサービスでは通所や短期間の宿泊があり、訪問と組み合わせて利用することも可能です。ここでは、主なサービスや、介護保険の支給限度額をご紹介します。

※本記事では、予防給付について解説しています。

介護保険で使える毎月の支給額には限度があり、要介護認定の区分によって限度額は異なります。要支援2の場合は「予防給付」として以下の金額が給付されます。

・介護保険サービスの自己負担割合:原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)

・要支援2の介護保険サービスの支給限度基準額:105,310円/月(2024年11月現在)

介護予防サービスの単価は、地域によって多少の違いがあります。区分ごとの支給限度内でサービスを利用した場合、所得に応じて、自己負担額は1~3割です。支給限度額を超えてサービスを使ったときは、超えた分が全額自己負担になります。施設でサービスを利用する場合にも1~3割が限度額になりますが、住居費などは自己負担となるためご注意ください。

参考までに、要介護度ごとの支給限度額目安は以下の通りとなっています。

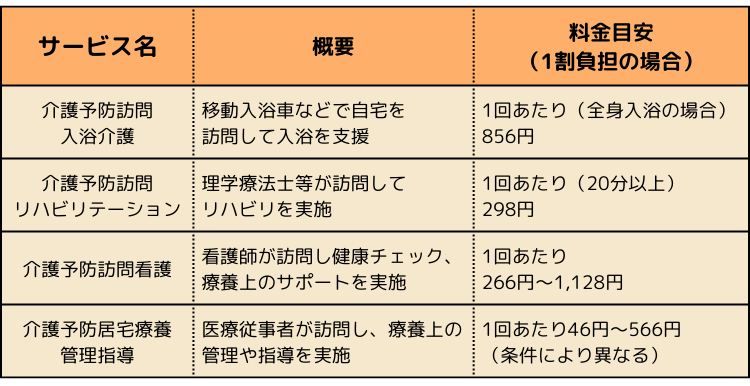

要支援2の方が自宅で受けられる主な介護予防サービスは以下の4つです。

※以下の料金は介護保険1割負担の場合の自己負担額目安です。価格はお住まいの地域により変動します

介護予防訪問入浴介護

・簡易浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介助を行う

・1回あたり(全身入浴の場合)856円

ご自宅にお風呂がない場合や、自分で入浴が不安な場合、何らかの理由で入浴ができない方を対象に提供されるサービスです。介護職員と看護職員が利用者のご家庭を移動入浴車などで訪問し、入浴を介助してくれます。

介護予防訪問リハビリテーション

・理学療法士などが自宅訪問して、自宅でリハビリを実施

・1回(20分以上)約290円

自宅でリハビリを行いたい意思があるものの、家族のサポートがあってもリハビリが難しい方を対象に提供されるサービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家がご家庭を訪問してリハビリを行います。

自己負担額は、短期集中的なリハビリや継続的なリハビリなどサービスの内容によって変わります。たとえば、1割負担の場合は基本サービス費が1回290円などに設定されています。

介護予防訪問看護

・看護師などが訪問して、主治医の指示のもと診療を補助

・1回あたり266円~1,128円

訪問看護では看護師などが疾患のある利用者を訪問して、主治医の指示のもと診療を補助し、病状の確認や清拭、※褥瘡(じょくそう)の処理などをおこなうサービスです。

※褥瘡(じょくそう)・・・体のある部位が長時間圧迫されたことにより、その部位の血流がなくなった結果、組織が損傷されること。

※サービスを受ける医療機関の種類、利用時間によって費用が異なります。

介護予防居宅療養管理指導

・医療従事者などが訪問し、自立した日常生活を送れるよう療養上の管理や指導を行う

・1回あたり46円~566円(条件により異なる)

医師や歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などがご家庭を訪問して、自立した日常生活を送れるように療養上の管理や指導を行うサービスです。

1ヶ月あたりの利用限度回数や金額は管理指導者や居住者の人数によって変わりますが、おおよそ1回あたり500円前後となります。

※指導する医療従事者、対象者の居住状況などにより金額が異なります。

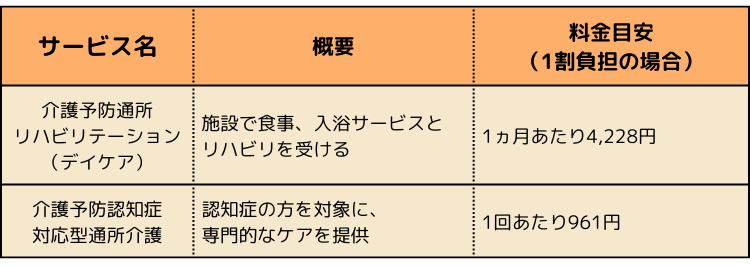

要支援2の方が施設に通って受けられるサービスは、短期入所のものを含めると以下の2つです。

※以下の料金は介護保険1割負担の場合の自己負担額目安です。価格はお住まいの地域により変動します

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

・老人保健施設や医療機関などで食事、入浴サービスなどの支援やリハビリを受ける

・1ヵ月あたり4,228円

デイケアは、リハビリを続けたい、できるだけ自立したいなどの要望がある方向けのサービスです。老人健康保険施設や医療機関などで、食事などを含め日常生活の支援や、生活行為向上のための支援、リハビリテーションなどのサービス、およびそれぞれの目標に合わせた選択的なサービスが提供されます。

【関連記事】デイケアとは?デイサービスとの違いや料金・選び方まで徹底解説

※事業所の規模や所要時間によって費用が設定されており、日常生活費などによって別途費用負担が発生する場合があります。

介護予防認知症対応型通所介護

・認知症の方を対象に、自立した日常生活を送ることができるよう専門的なケアを提供

・1回あたり961円

認知症の方を対象とした、専門的なケアを提供するサービスです。食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。

※事業所の規模や所要時間によって費用が設定されており、日常生活費などによって別途費用負担が発生する場合があります。

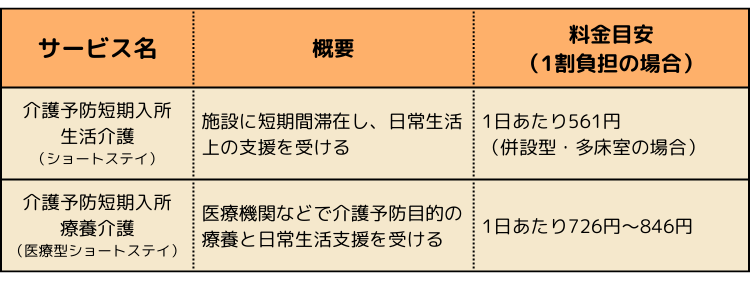

要支援2で受けられる短期入所(ショートステイ)のサービスは以下の2つです。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

・介護老人福祉施設などに短期間滞在し、日常生活上の支援や機能訓練を受ける

・1日あたり561円(併設型・多床室の場合)

ご家庭での生活介護が難しい場合など、介護老人福祉施設などに短期間にわたり滞在できるサービスです。基本的には介護予防を目的としており、食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などが受けられます。

【関連記事】ショートステイとは?利用条件や費用、上手な使い方をご紹介

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

・医療機関などで介護予防を目的とする短期間の療養や日常生活の支援を受ける

・1日あたり726円~846円

おなじくご家庭での生活介護が難しい場合に、介護老人福祉施設や医療機関に短期間にわたり滞在できるサービスです。医療型ショートステイの場合は、介護予防を目的とする医療ケアを含め、日常生上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

※施設の形態、居室の種類、職員の配置、日常生活費などによって費用が変わる場合があります。

介護予防サービスと関連して、要支援2の方は介護保険給付により以下の福祉用具をレンタルまたは購入できます。

レンタル可能な福祉用具

・手すり(工事不要のもの)

・スロープ(工事不要のもの)

・歩行器

・歩行補助つえ

・自動排泄処理装置(排便機能を伴わないもの)

福祉用具購入費の支給限度額は年間10万円で、利用者負担額(1割から3割)を除いた金額が支給されます。レンタル料は、厚生労働省によって全国平均価格及び上限価格が公表されています。

(参考:福祉用具・住宅改修|厚生労働省)

要支援2の状態では、要介護1へと進行しないように身体機能や認知機能の低下予防をすることが大切です。そのためにはケアプランを作成し、適切な介護予防サービスを利用するようにしましょう。要支援2のケアプラン例として、以下のようなケースを想定してみました。

・年齢:78歳

・性別:女性

・既往症:なし

・状態:食事や料理は問題なく一人でできるが、立ち上がりや入浴で支援が必要

・備考:自宅のすぐ近くに娘家族が住んでおり、平日は支援を受けている。介護保険の自己負担額は1割

利用金額

●介護予防訪問看護:月4回18,000円(自己負担額1,800円)

●介護予防訪問リハビリテーション:月8回25,600円(自己負担額2,560円)

●合計:43,600円(自己負担額4,360円)

金額引用元:介護サービス概算料金の試算

要支援2では一ヶ月あたり105,310円の範囲であれば、自己負担額は1割(※収入により1〜3割で変動)で利用できます。介護保険制度をうまく活用しながら、必要なサービスを選びましょう。

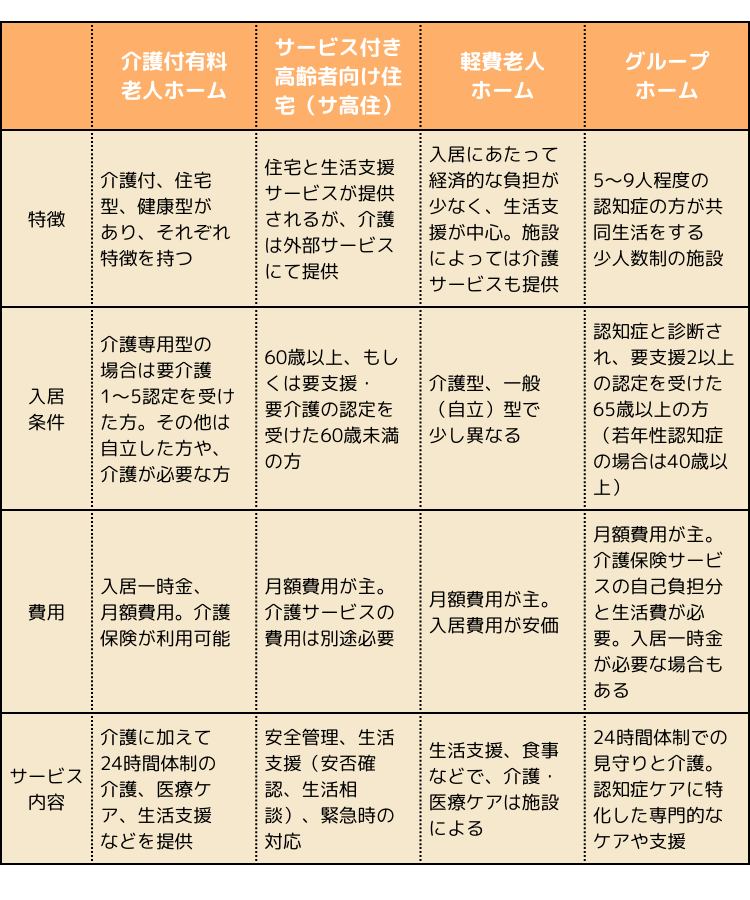

要支援2は一人暮らしや日常生活が自分で送れることが前提とされていますが、家族の支援が難しかったり、一人暮らしが不安だったりする場合は施設の利用を検討しても問題ありません。要支援2の方が利用可能な施設には以下のようなものがあります。

・有料老人ホーム(主に住宅型、健康型)

・軽費老人ホーム(ケアハウス)

・サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

・グループホーム

それぞれの特徴を簡単にまとめました。

要支援2で認知症と診断された場合、グループホームを利用できるようになります。自己負担額は、要介護度や施設のタイプにより変わります。たとえば要支援2で1割負担の方がグループホームを1日利用したときの自己負担額は、700円程度です。具体的な施設の選択や詳細については、地域包括支援センターなどに相談することをおすすめします。

要支援2に認定されている方の多くはほぼ自立されているので、必要な支援や介護予防サービスを利用すれば、十分一人暮らしをすることは可能です。

2014年に行われた厚生労働省の意識調査では、65歳以上の一人暮らしをしている人のうち7割以上が「一人暮らしを続けたい」と回答しています。テレビや友人との会話など、自分なりの楽しみを持っている人も多いことから、高齢者の多くは一人暮らしに満足していることがわかります。その人らしい生きがいを持って生活しQOLが上がれば、認知機能の低下予防にもなり、充実した一人暮らしを続けることができるでしょう。

日常生活のさまざまな場面において、ケガ防止などの観点で十分に配慮することが大切です。一人ひとりの状態に合わせて手すりや杖を見直すことや、生活環境で転倒するリスクを確認しながら対策を考えましょう。

また、介護保険制度による福祉用具購入費の支給限度額は年間10万円で、利用者負担額(1割から3割)を除いた金額が支給されます。うまく活用しましょう。(参考:福祉用具・住宅改修|厚生労働省)

要介護認定を受けても利用できるサービスは制度で定められた範囲内に限られます。そのため、自費で受ける「介護保険外サービス」が提供されています。たとえば以下のようなものがあります。

・市区町村が実施:高齢者在宅サービス

市区町村が実施する高齢者在宅サービスは、自治体ごとにサービスの内容や料金が異なります。高齢者在宅サービスを希望する方は、市区町村または地域包括支援センターに申し込むことが必要です。主なサービスには、理容や寝具の丸洗い、配食、送迎などがあります。また、一人暮らしの高齢者へ機器を貸与する緊急通報システムサービスもあり、1カ月の費用目安は1.300円程度です。

・市区町村が実施:介護予防・日常生活支援総合事業

市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業には、地域の特性に応じた介護予防・生活支援サービスが設定されています。地域支援事業の一環として設けられ、要支援に認定された人やチェックリストで該当した人が主な対象者です。

介護予防・生活支援サービスには回数や利用時間などに制限があるので、窓口の地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。たとえば、家事や外出などのサービスの場合、自己負担額は1回1時間までで200~250円程度が目安になります。

・介護サービス事業者が提供:生活援助、身体介護、デイサービスのお泊りデイなど

介護サービス事業者による介護保険外サービスでは、介護保険の枠内では提供できないサービスも利用可能です。要支援2の方はケアマネジャーに相談し、ご希望のサービスを申し込みます。介護認定を受けていない方も利用できるので、地域包括支援センターや事業者に問い合わせると良いでしょう。介護保険外サービスには生活援助や身体介護、デイサービスでの宿泊、冠婚葬祭や趣味の外出介助などがあり、料金はサービス内容によって変わります。

・有償ボランティア事業:家事支援、介護援助など

社会福祉協議会やシルバー人材センターでは、家事や介護の有償ボランティア事業をおこなっています。市区町村が実施している総合事業もあります。たとえば、社会福祉協議会では家事や話し相手、草むしり、大掃除などのサービスを年会費3.000円、1時間800円程度の費用で提供しています。シルバー人材センターの介護保険外サービスの場合は、1時間1.000円程度が目安です。

民間企業が提供しているサービスは、公的なサービスに比べて費用はかかりますが、介護保険外として利用することができます。たとえば、多くの民間企業が参入している宅食サービスは、好みの食事を選んで届けてもらえるので便利です。食事をとれているかなど様子がわかり、安否確認にもなります。

▼SOMPOケアフーズが運営する『食楽膳WEBショップ』はこちら

https://www.shokurakuzen-sompocarefoods.com/

要支援2の方は適切な支援や介護予防サービスによって住み慣れた自宅での一人暮らしも可能です。リハビリテーションや介護サービスを利用して、要支援から要介護状態に進むのを予防し、その結果、今の生活をより長く続けることも可能になることもあります。

記事で紹介した要支援2の方が利用できる介護予防サービスや、民間のサービスなどを組み合わせて活用しましょう。

楽しく、あたまの元気度チェック(認知機能チェック)をしましょう

あたまの元気度チェックへメール会員には、「あたまの元気度チェックの結果記録」に加え、以下のような特典があります。

身長や体重・運動習慣等を入力するだけで、将来の認知機能低下リスクをスコア化できます。

認知症や介護に関する最新のニュースやお役立ち情報を月2回程度お知らせします。