「認知症は高齢者の問題」というイメージがあるかもしれません。しかし、30代や40代の若い人が発症する「若年性認知症」もあります。 若年性認知症は、初期症状に気付いていても、「まさか自分が認知症になるなんて」と考えてしまうため、早期発見が難しいとされています。この記事では、若年性認知症について、65歳以上の高齢者が発症する認知症との違いや、症状、原因、治療法、若年性認知症と診断されたらすることなどを解説します。

目次

・若年性認知症とは

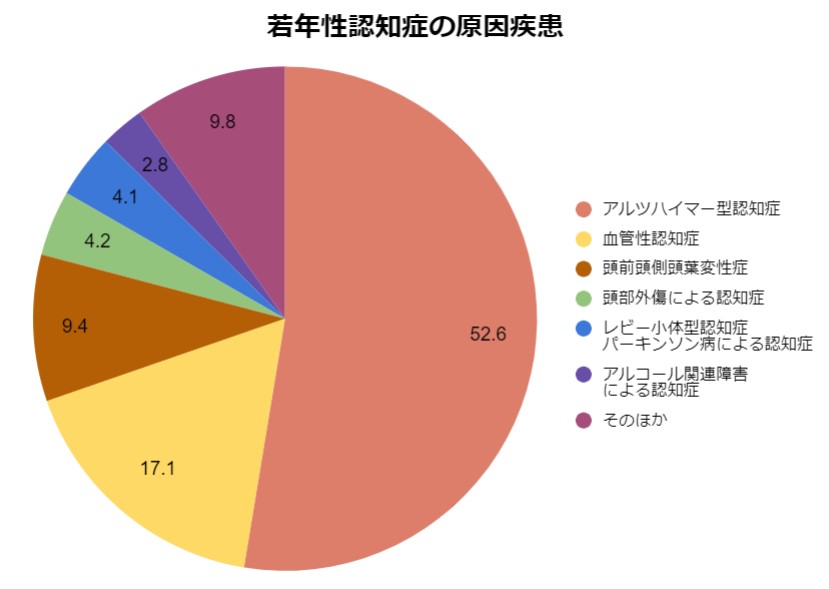

・若年性認知症の原因

・若年性認知症の症状

・若年性認知症当事者が語る初期症状

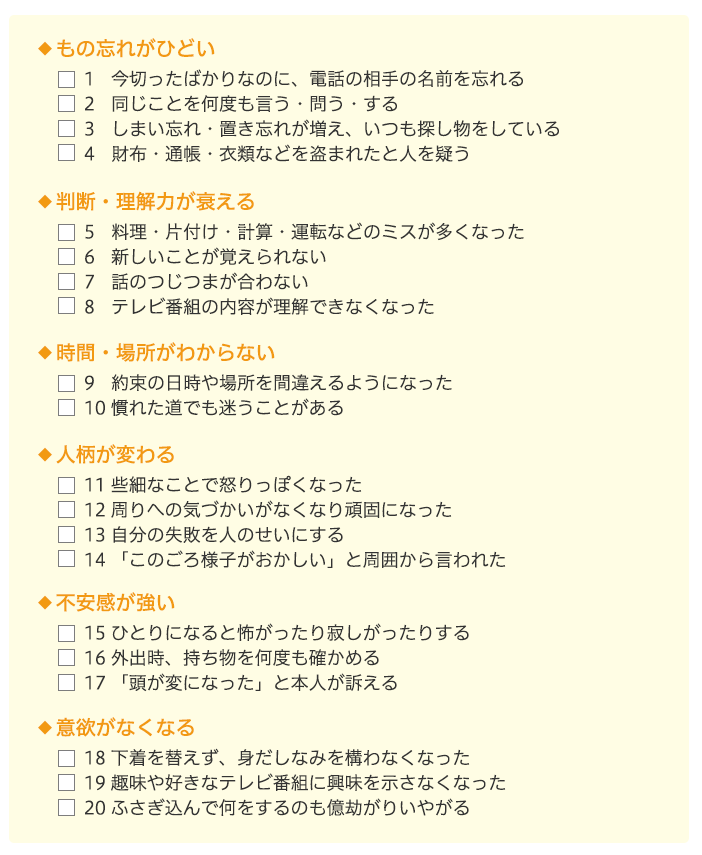

・若年性認知症の初期症状をチェック

・若年性認知症の診断と治療法

・若年性認知症の介護やサポート制度

・まとめ