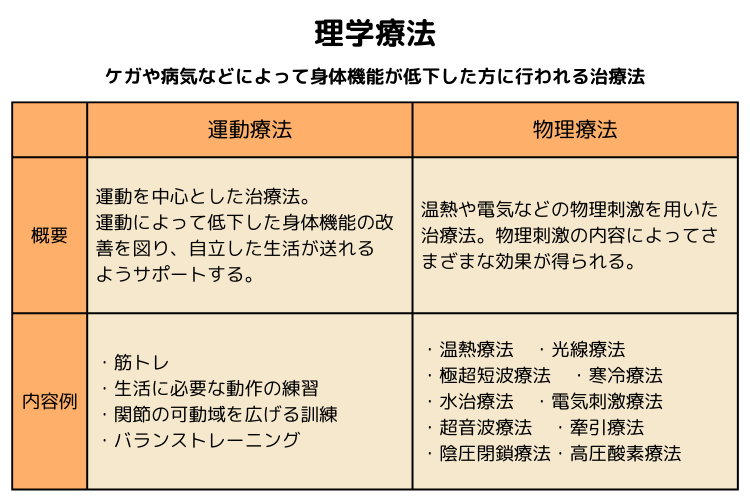

病気やケガによって身体機能が低下した場合のリハビリとして行われるのが、理学療法です。

理学療法ではどのようなことが行われるのか、どのような効果があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。理学療法では運動療法や物理療法などが行われ、これらの治療によって身体機能の改善を図ります。

この記事では、理学療法の具体的な内容や効果などをご紹介します。理学療法の詳細を知ることで、病気やケガを抱えた際の治療の選択肢として検討できるでしょう。

目次

・理学療法とは?

・理学療法を受ける対象者

・理学療法を受けられる施設・サービス

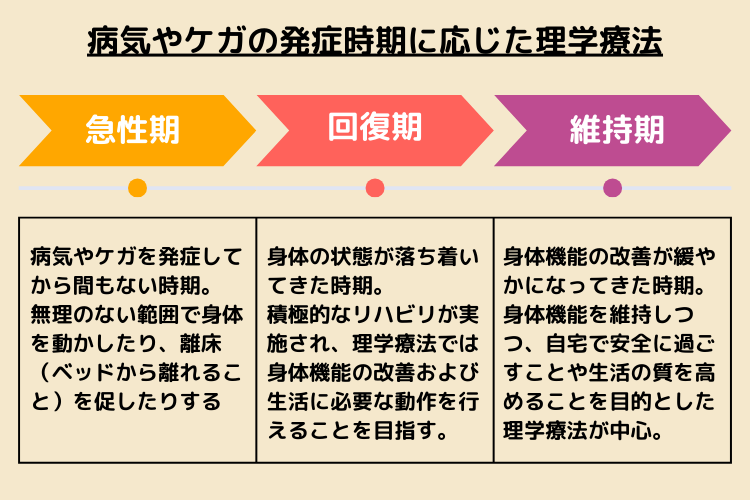

・病気やケガの発症時期に応じた理学療法の内容

・理学療法と作業療法・言語聴覚療法の違い

・理学療法のリハビリを知っておこう