BPSD(周辺症状/行動・心理症状)とは? 具体的な症状や要因、対応方法について

認知症の症状には、脳の機能が落ちることで必ずみられる中核症状と、それに伴って二次的に出現するBPSD(周辺症状/行動・心理症状)があります。周囲にとっては「なぜそんなことをするの? 」と思ってしまう行動も出てきますが、どれも本人にとっては理由があります。

本記事では、BPSD(周辺症状/行動・心理症状)について、専門医監修のもと詳しくご紹介します。BPSDが見られた際の対応法も解説していますので、認知症の方のサポートの参考にしてみてください。

目次

・BPSDと中核症状の関係性

・BPSDが起こる原因とは

・4グループから成るBPSD

・BPSD(周辺症状)の具体的な症状

・BPSD(周辺症状)の治療方法について

・BPSDの予兆把握と診断の重要性

・まとめ

認知症の方の介護やサポートをするうえで、症状の全体像を知ることはとても重要です。本人の言動に変化があった際、対応がしやすくなります。まず、BPSDについて、中核症状との違いを含め詳しく解説します。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)とは

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)は「Behavioraland Psychological Symptoms of Dementia」の略で、認知症の方に生じる心理的および行動的症状を指します。

これには、妄想、幻覚、うつ、アパシー、不眠、不安などの心理症状や、徘徊、焦燥、攻撃性、介護への抵抗、不適切な性的行動などの行動症状が含まれます。心理症状と行動症状の区別は必ずしも明確ではなく、本人の状態によって両方の要素を含むことがあります。

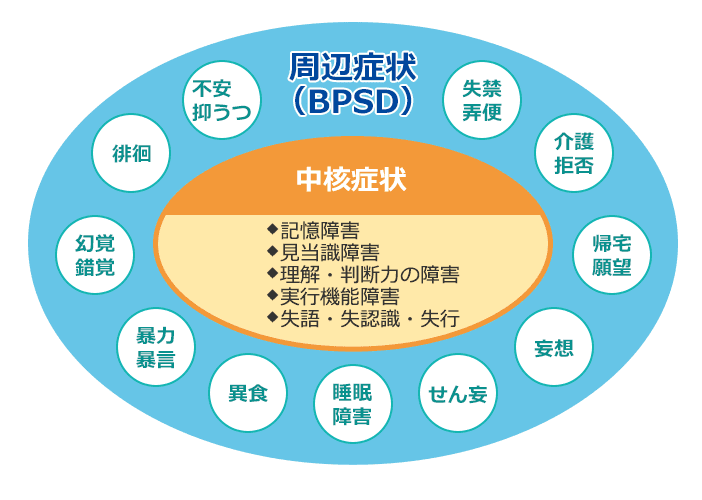

認知症の中核症状とBPSD(周辺症状/行動・心理症状)の関係性

認知症において、中核症状は主に記憶障害、見当識障害、理解力や判断力の低下などが見られ、基本的に認知症の人に共通して見られる症状です。

一方、BPSD(周辺症状/行動・心理症状)は、中核症状などによって二次的に起こるものであり、うつ、幻覚、妄想などの多様な症状を指します。人によって症状や度合いは異なり、認知症の進行に伴い、症状が変化することもあります。これらは中核症状と相互に影響しながら認知症の方の日常生活やQOL(生活の質)に大きく影響を及ぼします。中核症状とBPSDの関係性は複雑であり、それぞれの症状が相互に作用し合いながら、認知症の全体像を形成しています。

認知症によって脳の細胞が壊れ、その脳の細胞が担っていた役割が失われることで起こる直接的な症状が「中核症状」です。本記事では中核症状について、詳しく説明します。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)が起こる原因とは

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)は、認知症当事者の特定の行動や心理的反応を指します。たとえば、アルツハイマー型認知症の人は、周囲からもの忘れを指摘されると怒りの反応を見せることがあり、これはBPSDの一例です。

さらに、ここでの「周囲の指摘」は、BPSD(周辺症状/行動・心理症状)のきっかけになります。背景には、アルツハイマー型認知症による記憶障害、病識の低下、間違いを指摘された不満の蓄積、及びもの忘れによる自身の衰えへの不安など、複数の要因が関係しています。これらの背景因子と直前の誘因を区別することで、BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の理解が深まり、適切な対応策を講じやすくなります。

4グループから成るBPSD(周辺症状/行動・心理症状)

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)は、その症状群によって、活動性亢進,精神病症状,感情障害,アパシーの4グループに分けられます。

・活動性亢進…易刺激性,焦燥・興奮,脱抑制および異常行動など

・精神病症状…妄想,幻覚および夜間行動異常など

・感情障害…うつおよび不安,多幸感など

・アパシー…夜間行動異常および食行動異常など

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の具体的な症状

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)にはさまざまな種類があります。代表的な症状例とその対処法を解説します。

不安・抑うつ

認知症になると、状況判断ができなくなったり、自分の意思に反した言動をしてしまったりすることで、不安感や自尊心が低下しやすくなります。また、気分の落ち込み、意欲の低下、何事にも興味を示さなくなるなどの抑うつ症状が現れることがあります。そのため、認知症の方の不安を理解し、安心感を提供する環境作り、本人の趣味や楽しめる活動への参加促進、必要に応じた医療的介入などが重要です。

一人歩き(徘徊)

一人歩きとは、方向感覚や目的を見失い、歩き回る行動です。主な原因として、記憶障害や見当識障害により場所の認識が薄れて、今自分がいる場所がわからなくなることが影響しています。周囲の人が見ると、あてもなく歩いているように見えますが、本人にとっては理由があります。たとえば、過去に仕事をしていたときの記憶を思い出し、過去に住んでいた家に帰ろうとすることもあります。

そのため、まず周囲の人は一人歩きの理由や動機を理解することが重要です。その上で、安全な環境を提供し、不安やストレスを軽減するためのサポートを行うことが効果的です。たとえば、家のなかでは、つまづくことがないよう、床に置いている物を整理し、生活導線を整えるなどが有効です。一人歩きをはじめたら、その目的を聞きながら、今自分がいる場所を教えてあげて、必要に応じて一緒に散歩をしながら、別の目的に注意を逸らすとよいでしょう。

弄便(ろうべん)

弄便は、便をいじったり、自分の体や寝具、壁などに擦りつける行為を指します。認知症が進行することで、便に対する認識が薄れたり、おむつの中の不快感や羞恥心など、さまざまな理由から起こることがあります。

弄便への対処法としては、まず原因の特定が重要です。便の管理やおむつの快適性を改善すること、羞恥心を和らげるための対話と理解などが有効です。また、衛生管理を徹底し、感染症のリスクを減らすことも大切です。当事者の尊厳を守りつつ、この行動に対して理解と適切な介入を行うことが重要になります。

物盗られ妄想

物盗られ妄想は、認知症の方が大事なものを周囲の人に盗られたと訴える症状です。本人は、物をいつどこにしまい込んだのか覚えておらず、自分で置き忘れた自覚もないため、「盗まれた」と周りの人を疑ってしまうのです。

物盗られ妄想が見られた場合は、強く否定をしたり、本人を責めないようにしましょう。相手の感情や気持ちを理解し、穏やかな態度で、なくなった物を一緒に探すなどの対応がおすすめです。物盗られ妄想の症状が強く、長時間に続く場合や頻繁に発生する場合は、デイケアやショートステイなど介護サービスの利用し、疑われている本人と物理的な距離をとることも考えましょう。

物盗られ妄想についての詳細は、こちらの記事(「盗んだ」と疑われた場合はどうする? 物盗られ妄想の原因や対処法を解説)をご覧ください。

認知症によるせん妄

せん妄は、脳機能不全により生じる注意力や思考力の低下などの精神症状のことを指します。特に高齢者や認知症の方に多く見られます。具体的には、会話がかみ合わなくなったり、別人のように怒りやすくなったりなどの状態になり、1日の中で症状が変化しやすく、夜間に悪化することがあります。

せん妄は、年齢や認知機能など本人の問題、環境等の誘発する因子、病気や薬剤など、さまざまな要因が関わっており、それらが複雑に絡み合って発症すると考えられています。

せん妄の疑いがある場合は、体温測定や医師への相談が必要です。予防は重要で、せん妄の誘因やリスクの確認、身体的・精神的要因や環境要因の軽減が効果的です。発症しても予防策を継続し、原因疾患の治療や原因薬剤の調整が基本となります。日光浴や生活習慣の整備、適切な睡眠といった具体的な対応も重要です。

せん妄についての詳細は、こちらの記事(せん妄と認知症は違う?原因や具体的な対応策をわかりやすく解説)で解説しています。

幻覚

認知症による幻覚症状は、存在しないものを実際にあるかのように感じる知覚の歪みです。代表的な例は「幻視」(実在しないものが見える)と「幻聴」(聞こえないものが聞こえる)です。たとえば、「知らない人が廊下にいる」、近くにいる人が「自分の悪口を言っている」といった内容を言葉にします。

幻覚が発生しているときは、認知症の方を安心させるために穏やかに接し、幻覚の内容について否定せずに理解を示します。環境を整え、刺激を減らすことも効果的です。また、必要に応じて医療専門家と相談し、薬物療法やカウンセリングなどを検討することも重要です。

幻覚についての詳細は、こちらの記事(【幻聴や幻視は認知症を疑うべき?】幻覚症状と認知症の関係)で解説しています。

暴力・暴言

認知症の方における暴力や暴言は、不満や漠然とした不安、自分の思いが伝わらずに生じる苛立ちなどが原因で起こることがあります。認知症の診断に対する受け入れがたい感情や、自尊心を守るための自衛行動がその背景にあります。たとえば、「病院に行きたくない」という反発は、認知症であることを認めたくない意思の表れの可能性があります。

暴力や暴言に対する対応としては、まず認知症患者の話を丁寧に聞き、理解を示すことが大切です。一時的に本人が信頼感を持っているにケアを任せることや、危険物の除去、穏やかな照明を利用するなど、安全で快適な環境作りも対処法の一つです。感情のコントロールが難しい状態もあるため、本人の心理状態を理解し、適切に寄り添うことが重要です。

介護拒否

介護拒否は、認知症当事者が入浴、食事、トイレ、着替えなど日常生活の介助を嫌がる状況を指します。周囲には単なる拒否と映るかもしれませんが、認知機能の低下により自身の状態と介護の必要性が理解できない、自尊心から介助を拒むなど、さまざまな背景があります。

そのため、信頼される人が介護サービスの利用を勧める、体験利用サービスを試すなどの方法が有効です。また、インフォーマルサービス(地域社会、NPOやボランティアなどが行う援助活動)の活用や近所の人々の協力も、対応の一環として考えられます。介護サービスへの固執だけでなく、認知症の方や家族にとって最適な方法を探求することが、介護拒否への対応として望ましい手段となります。

介護拒否に対する対処法について、こちらの記事(「介護サービスを利用したくても本人が拒否する際の対処法」)で解説しています。

失禁

認知機能の低下などによって、「尿意がわからない・伝えられない」「トイレの場所や使い方がわからなくなる」「排泄行為自体がわからず、トイレ以外の場所で排泄してしまう」などのケースにより、失禁が起こります。

このような状況に対処するためには、周囲の人による定期的なトイレへの誘導、排泄のサインを見逃さないようにする、トイレの目印を明確にする、排泄用品の活用、環境の整備などが有効です。また、失禁による本人の心理的な負担や羞恥心を和らげるために、優しい言葉での対応が求められます。

睡眠障害(不眠、昼夜逆転など)

認知症当事者は、脳の体内時計を司る部分の機能が低下すると、睡眠リズムが乱れやすくなります。これにより、不眠や昼夜逆転といった睡眠障害が現れることがあります。特に、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症では、睡眠と関連する脳部位の変性により、睡眠障害が顕著になります。

対処法としては、昼間に十分な日光を浴びて生活リズムを整えることが重要です。また、当事者の不安を取り除くために、リラクゼーションの実践や安心感を与える環境作りも効果的です。睡眠障害にはさまざまな要因があるため、一人一人の状態に合わせた対応が求められます。

睡眠障害についての詳細は、こちらの記事(認知症による昼夜逆転の治し方はある?睡眠障害の原因と対処法)で解説をしています。

帰宅願望

帰宅願望は、「家に帰りたい」と頻繁に訴えたり、実際に帰宅をしようと外へ出ていこうとすることです。この症状は自宅にいる場合でも起こることがあり、実際に住んでいる「家」を探しに出かけようとするだけでなく、生まれ育った故郷や親族の自宅へ行こうとすることもあります。

背景には、見当識障害により、自分がいる場所の認識あいまいになることや、理解力・判断力の低下などが原因になっています。帰宅願望が見られた場合は、まずは否定をせず、その状況を受け入れ、落ち着かせることを心がけましょう。また、自宅にいる場合は、自身の部屋など本人が落ち着いてくつろげる場所に移動をし、趣味や好きな本を読むなど、別の関心に向けるとよいでしょう。

異食

異食は、食べ物ではないものを何度も継続的に口にしてしまう行動を指します。判断力の低下、不安やストレス、体調不良などが原因で起こります。異食をすることで、消化管の閉塞や便秘、寄生虫感染症などさまざまな不調につながるため、注意が必要です。

家族や介護者は、食べ物と食べ物でない物をわかりやすく区別し、認知症の方の手の届く範囲には危険なものを置かないよう配慮することが必要です。特にビニール袋、乾電池、タバコ、洗剤など、誤って口に入れると危険なものは注意深く管理しましょう。また、空腹感が起こらないようにするために、適切な食事回数を設定し、生活リズムを整えることも重要です。

異食についての詳細は、こちらの記事(異食症とは?異食が起こる理由や対処法、治療法を解説)で解説しています。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の治療方法について

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の治療は、非薬物療法と薬物療法の2つに大別されます。それぞれについて、詳しく紹介します。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)に対する非薬物療法

非薬物療法には、さまざまな方法がありますが、手軽にできるものとして、回想法やリアリティー・オリエンテーションなどがあります。

・回想法…昔の記憶を思い出すことを促し、他者と共有することで脳を活性化させる手法です。本人の記憶に関係がある写真や物品を持参し、コミュニケーションを通じて当時の思い出やエピソードを共有します。

【関連記事】認知症の非薬物療法「回想法」とは|効果や実施方法を事例とともに紹介

・リアリティ・オリエンテーション…時間や場所、場面、人物などを正確に認識できない状態(見当識障害)にある方を対象に行われる治療法です。「24時間 リアリティ・オリエンテーション」と「クラスルーム リアリティ・オリエンテーション」の2つの方法により、コミュニケーションを通じて行われます。

【関連記事】リアリティ・オリエンテーションとは? 効果的な手法やポイントを解説

非薬物療法を実施する際は、間違った内容や不適切な行動でも,本人の言動は一度受け入れ,その言動の裏にある心理を推測し,自尊心を尊重して対応をすることが重要です。また、認知症の方が答えにくい質問をしたり、思い出すことを強制したりすると、かえって不安やイライラ感などを引き起こしてしまうことがあるため注意が必要です。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)に対する薬物療法

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の薬物治療には、抗認知症薬・抗精神病薬・抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬などが用いられます。それぞれの薬は、認知症の症状を軽減させたり、進行を遅らせるために使われるものです。まずは、非薬物療法を実施し、そのうえで症状が改善しない場合に、薬物療法を実施することをおすすめします。また、薬物療法を実施する際は、専門医と相談のうえ、適切な服用を行うようにしましょう。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の予兆把握と診断の重要性

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)には早期発見と早期対応が求められ、家族や介者自身が日常の行動や態度の変化をいち早く察知することが重要です。物忘れや急な感情の変化、繰り返し同じ質問をする、場所や時間を混同する、などの認知症の初期症状を見逃さないことが重要です。

認知症の初期症状について、こちらのページ(認知症の初期症状の特徴とは? チェックリストで簡単に判別)で解説しています。

BPSD(周辺症状/行動・心理症状)の診断では、介護者の訴えを基にした評価も重要ですが、客観的な評価が求められるため、早めに専門家に相談をするようにしましょう。お住まいの地域の専門医療機関について、こちらのページ(認知症に関連する医療機関検索)で検索することができます。

まとめ

認知症のBPSD(周辺症状/行動・心理症状)は、早期発見・適切なケアをすることで、その症状を軽減させることができます。認知症の方の様子や言動の変化を見逃さず、身近な人や専門家に相談をしながら、ケアをしていくことが大切です。

楽しく、あたまの元気度チェック(認知機能チェック)をしましょう

あたまの元気度チェックへメール会員のおもな特典

メール会員には、「あたまの元気度チェックの結果記録」に加え、以下のような特典があります。

身長や体重・運動習慣等を入力するだけで、将来の認知機能低下リスクをスコア化できます。

認知症や介護に関する最新のニュースやお役立ち情報を月2回程度お知らせします。

_img00.jpg)