年齢を重ねると、誰にでももの忘れは起こりますが、認知症によるもの忘れは加齢によるもの忘れとは異なります。認知症によるもの忘れでは、家族や友人など身近な人を忘れることもあります。この記事では、認知症の方がどのような順番で記憶をなくしていくのか、また、加齢によるもの忘れとの違い、認知症の方への対応方法、接する際の心がまえなどについて説明します。

目次

・もの忘れは認知症を発見するきっかけのひとつ

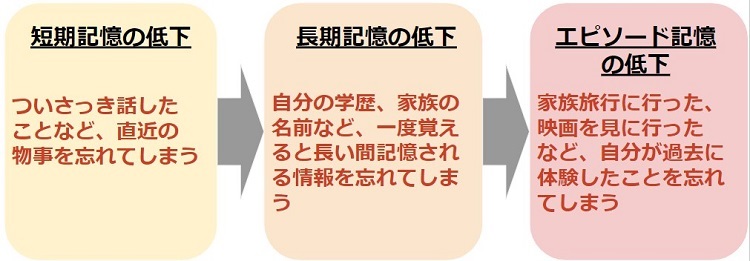

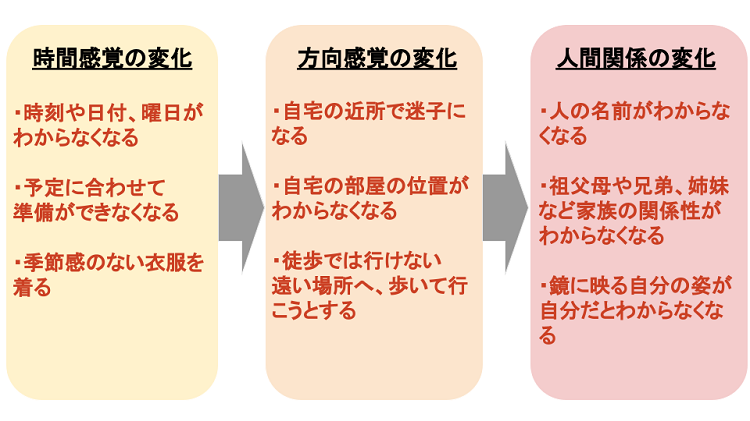

・認知症の人が物事を忘れる順番

・認知症(物忘れ)が進行しやすくなる原因とは

・認知症の対応と接し方のポイント

・認知症の治療は早期発見が大切

・まとめ