過去の体験や出来事の記憶が抜け落ちたり、新しいことを覚えることができなくなったりする「記憶障害」は、さまざまな要因で引き起こされます。中でも高齢者で最も多い要因は、認知症によるものです。

この記事では記憶障害の原因や種類、それぞれの症状、治療法、さらに身近な人が記憶障害になったときにどう対応すればいいのか、などについて解説していきます。

目次

・記憶障害とは

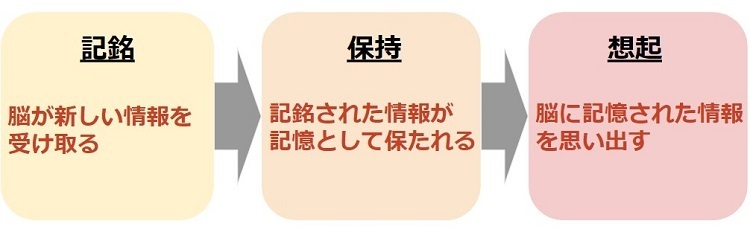

・記憶の仕組みと分類

・記憶障害の原因

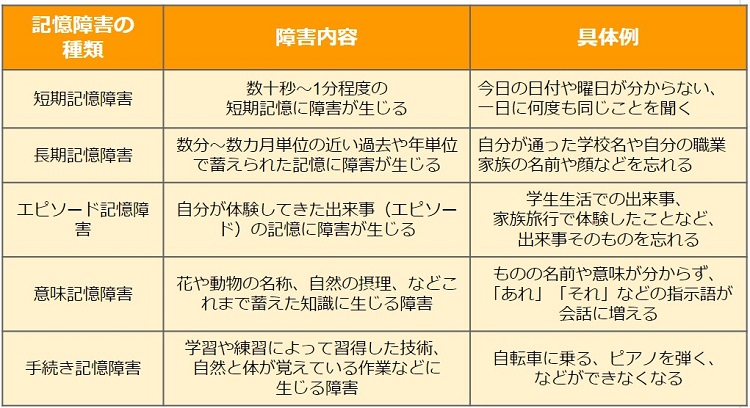

・記憶障害の種類と症状

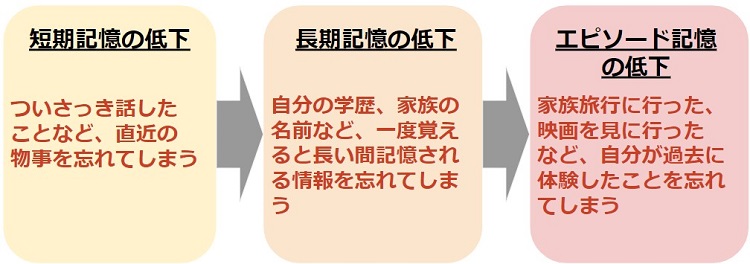

・認知症における記憶障害の進行具合と診断方法

・記憶障害の治療法

・記憶障害への対応や支援

・まとめ