「高次脳機能障害ってなに?」「どのような症状があるの?」と疑問に思っていないでしょうか。

高次脳機能障害は脳の損傷に伴う後遺症のひとつです。意図した行動ができなくなったり、注意機能・記憶に障害が生じたりするため、日常生活に支障をきたします。

生活への支障を減らすには、症状を正しく理解し、適切な治療・対処をすることが重要です。

本記事では、高次脳機能障害に関する以下の内容を、医学的根拠をもとに解説します。

● 高次脳機能障害の症状

● 高次脳機能障害の回復過程

● 症状への対処法

高次脳機能障害がある方への接し方や、関連する悩みを解決できる内容になっています。症状や今後の生活に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

・高次脳機能障害とは?

・高次脳機能障害で生じる5つの症状

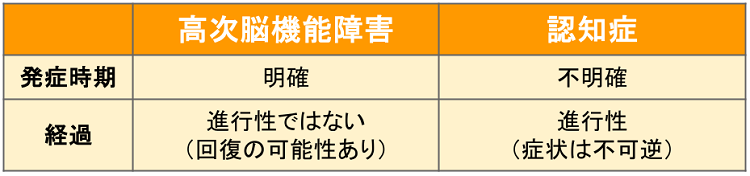

・高次脳機能障害と認知症の違い

・高次脳機能障害の検査・診断基準

・高次脳機能障害の経過と回復過程

・高次脳機能障害の治療法

・高次脳機能障害の症状に対処する方法3選

・高次脳機能障害の症状を理解して適切な対処をしよう