介護現場では、利用者の日常生活の機能を評価する際に、IADLという言葉を聞くことがあります。

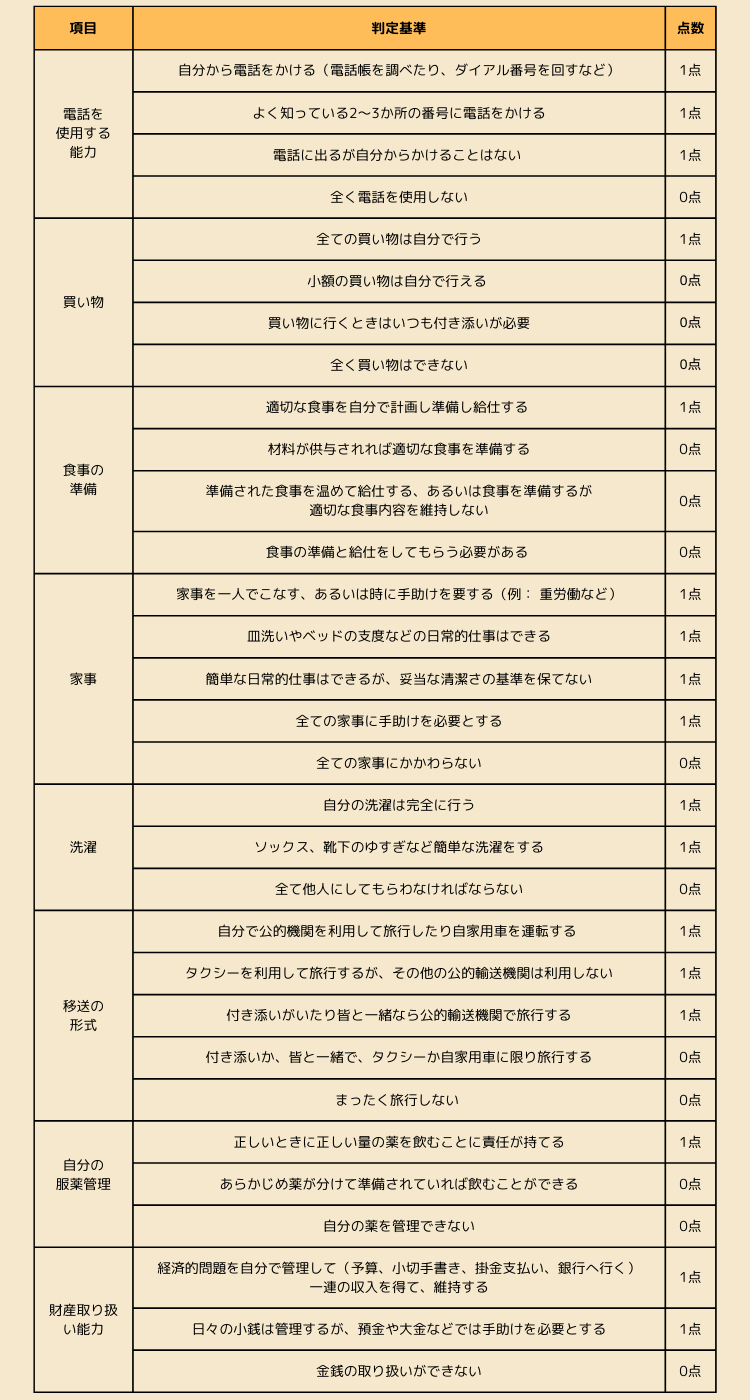

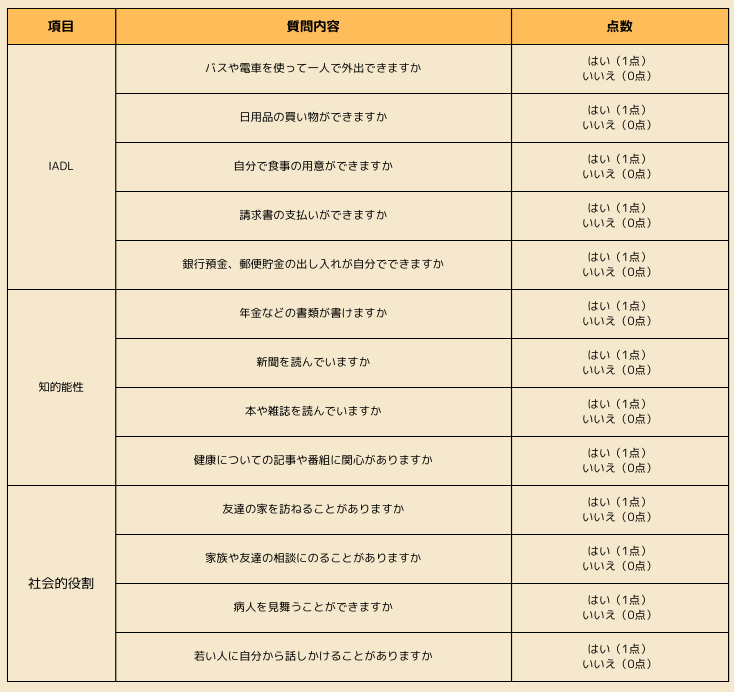

IADLとはどのような意味なのか、日常生活のどこまで含まれているのか気になる方もいるのではないでしょうか。IADLは、より応用的な日常動作のことで、ADLよりも幅広い意味合いを持っています。医療・介護現場でもよく使用され、その方らしい生活を送ってもらうには、IADLの維持・向上に向けた対策をすることが重要です。

この記事では、ADL・QOLとの違いやIADLを維持・改善するための方法についてご紹介します。IADLの重要性を知ることで、より実生活に向けたアプローチを実践できるでしょう。

目次

・IADLとは?

・IADLとADL・QOLの違い

・IADLを評価する方法

・IADLを維持・改善するための7つの方法

・IADLを把握して機能低下の予防に努めましょう