高齢者の生活で注意すべきことの1つに、転倒があげられます。高齢者は身体の衰えによって転倒を引き起こしやすく、さらにケガや病気につながると介護が必要な状態になることもあります。

この記事では、高齢者が転倒を引き起こす原因や予防策をご紹介します。どのような対策をすべきかを知ることで、安全に過ごすための環境を整えるきっかけとなるでしょう。

目次

・高齢者になると転倒しやすくなる

・高齢者が転倒するとどうなる?

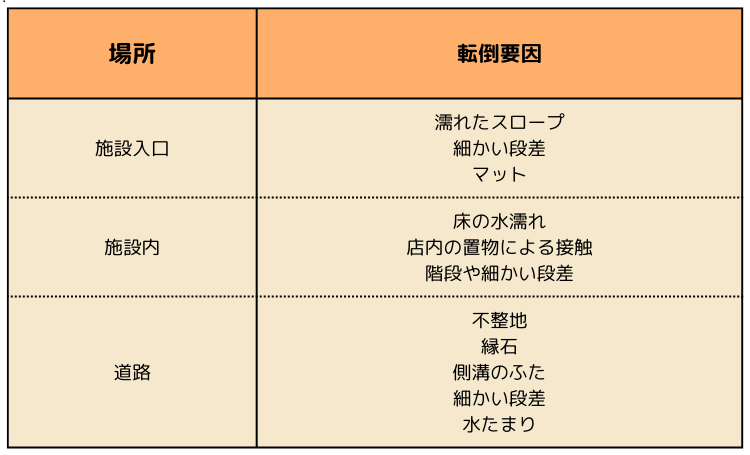

・転倒のおもな原因

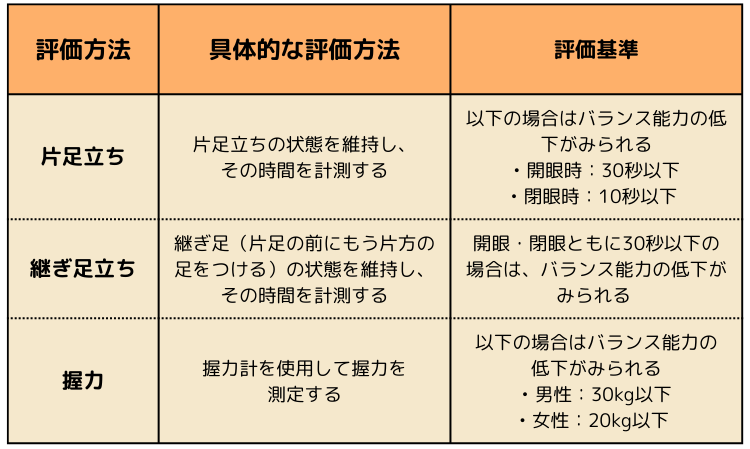

・転倒リスクを評価するための方法

・転倒防止のためにおさえたい4つの方法

・転倒した場合の対応について

・転倒予防の対策をして安全に日常生活を送りましょう