超高齢社会にともない、認知症になる方の数は年々増加しています。2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれており、今や世界中で治療や予防の研究がおこなわれています。

この記事では、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 老化疫学研究部長の大塚 礼先生に、認知機能の維持や低下予防になぜ食事が大切なのかについて、ご紹介いただきます。

目次

・認知機能の維持や低下予防には食事が大切

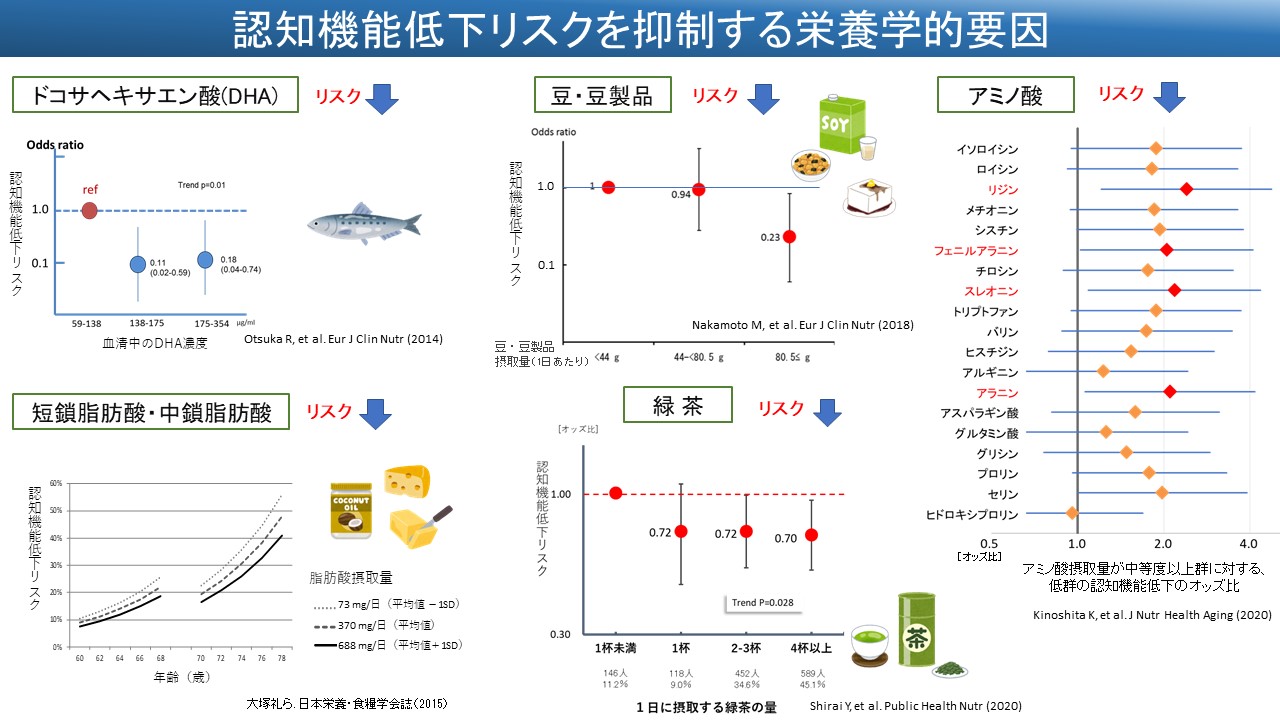

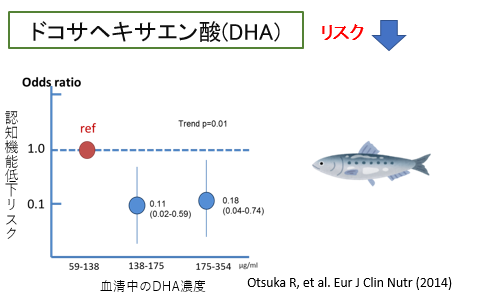

・認知症予防に効果的な栄養素と食材

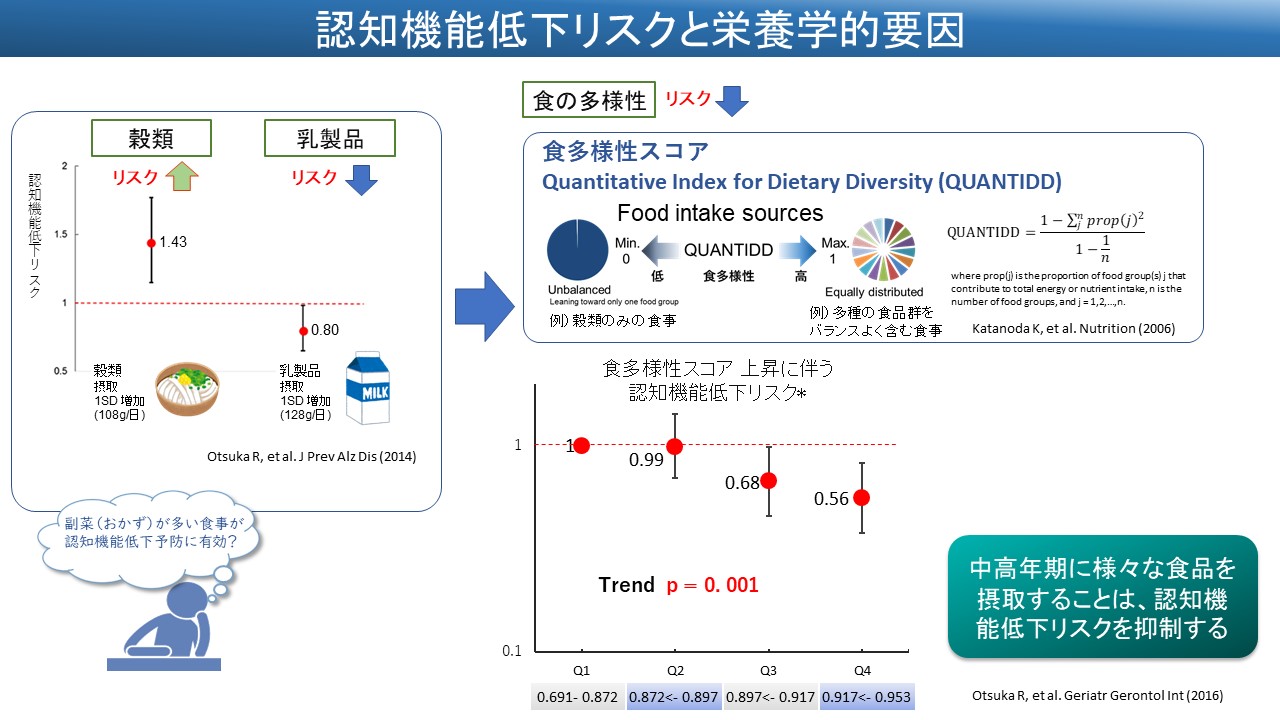

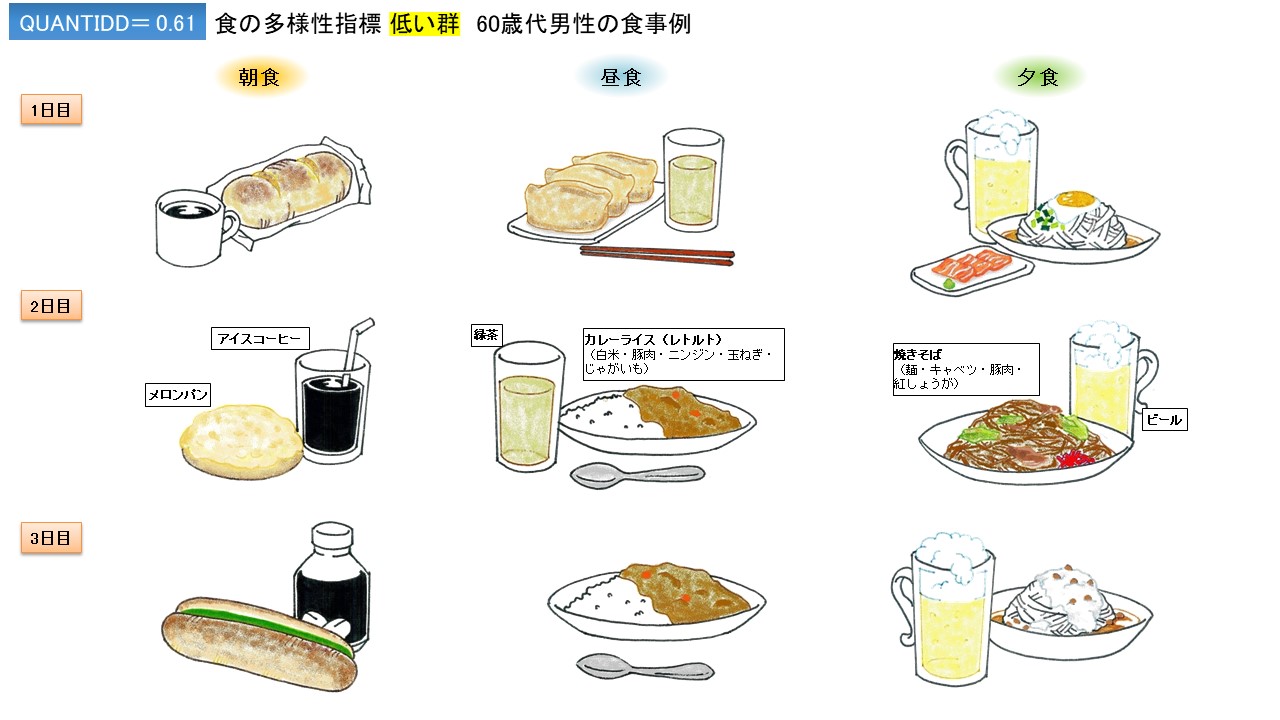

・食事のポイント①「多くの食品群をバランスよく摂取」

・食事のポイント②「普段摂取していない食材を1品足す」

・食事のポイント③「エネルギーをしっかり摂取する」

・食生活をととのえる習慣をつけましょう