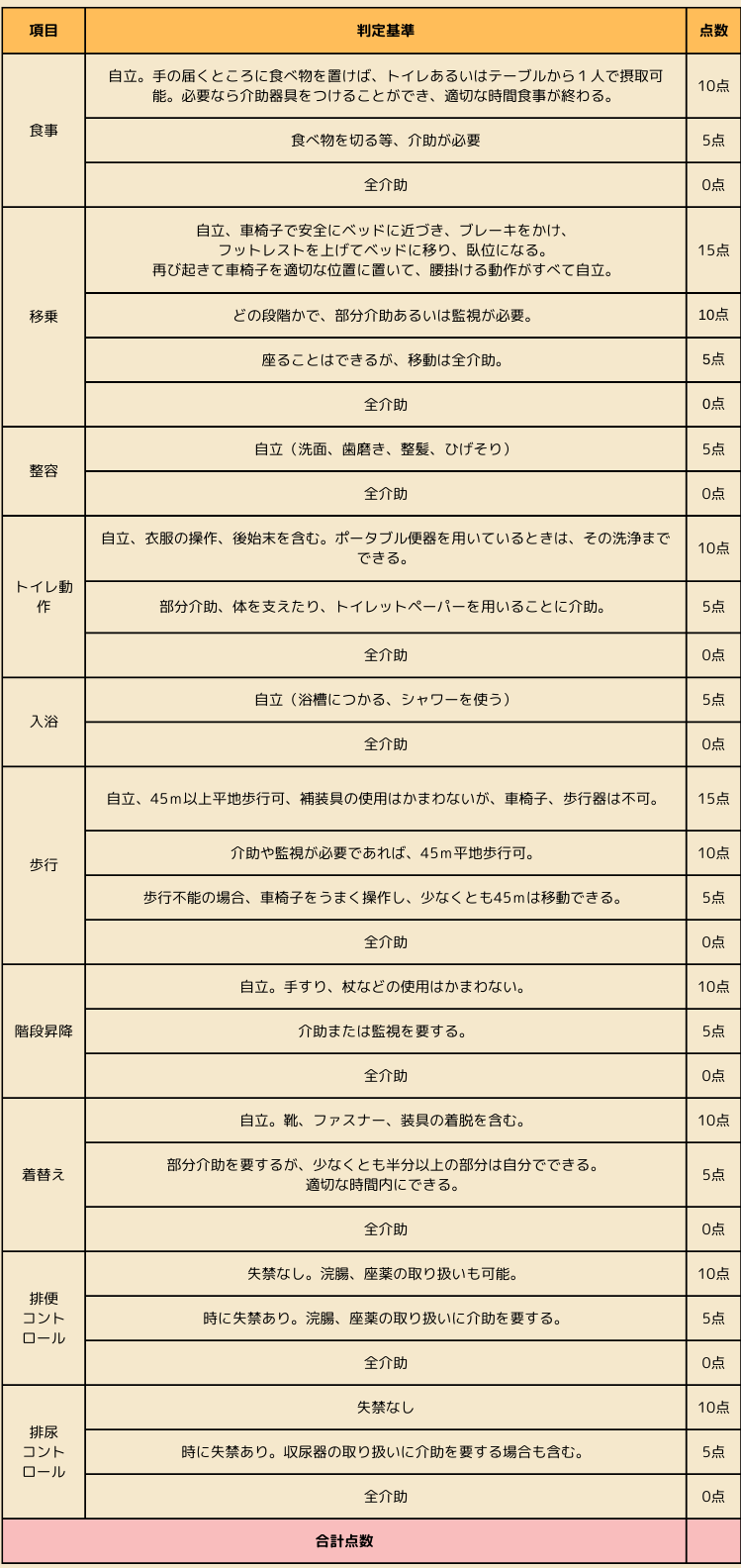

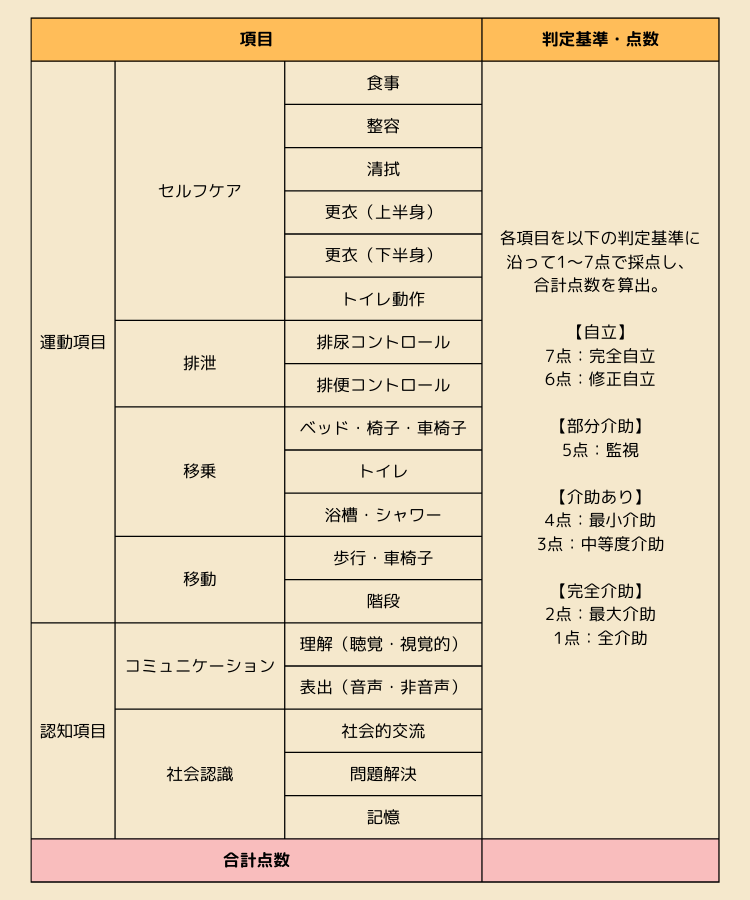

医療機関や介護施設では、患者さんの普段の状態を把握するために、ADL(日常生活動作)を評価することがあります。患者さんのADL評価で用いられるバーセルインデックスには、どのような役割や特徴があるのか詳しく知りたい方はいませんか?バーセルインデックスは基本的な動作を評価するための指標であり、シンプルで取り扱いやすいメリットがあります。うまく活用するためには、評価基準やFIMとの違いをおさえておくことが重要です。

この記事では、バーセルインデックスの概要から評価方法、FIMの違いまで詳しくご紹介します。どのような評価なのかを知ることで、患者さんのADLをより詳細に把握できるようになるでしょう。

目次

・バーセルインデックス(Barthel Index)とは?

・バーセルインデックスの評価方法は?

・バーセルインデックスのメリット・デメリット

・バーセルインデックスとFIMの違い

・バーセルインデックスと生活機能チェックシートの違い

・バーセルインデックスの役割を把握しておこう