高齢化社会の進行に伴い、介護に関するニュースや話題を耳にする機会が増えました。近年は、「仕事と介護の両立」をしながら働くビジネスケアラーの方が増え、両立に向けた取り組みが進められつつあります。

本記事では、「仕事と介護の両立」のために、意識すべきことや対応ポイントを紹介します。

Vol.2 では、職場におけるコミュニケーションや公的制度の利用について解説します。現在、介護をしている人はもちろん、介護に関わっていない人にとっても、事前に情報を知っておくことで、将来の備えや行動のヒントにつながるでしょう。

目次

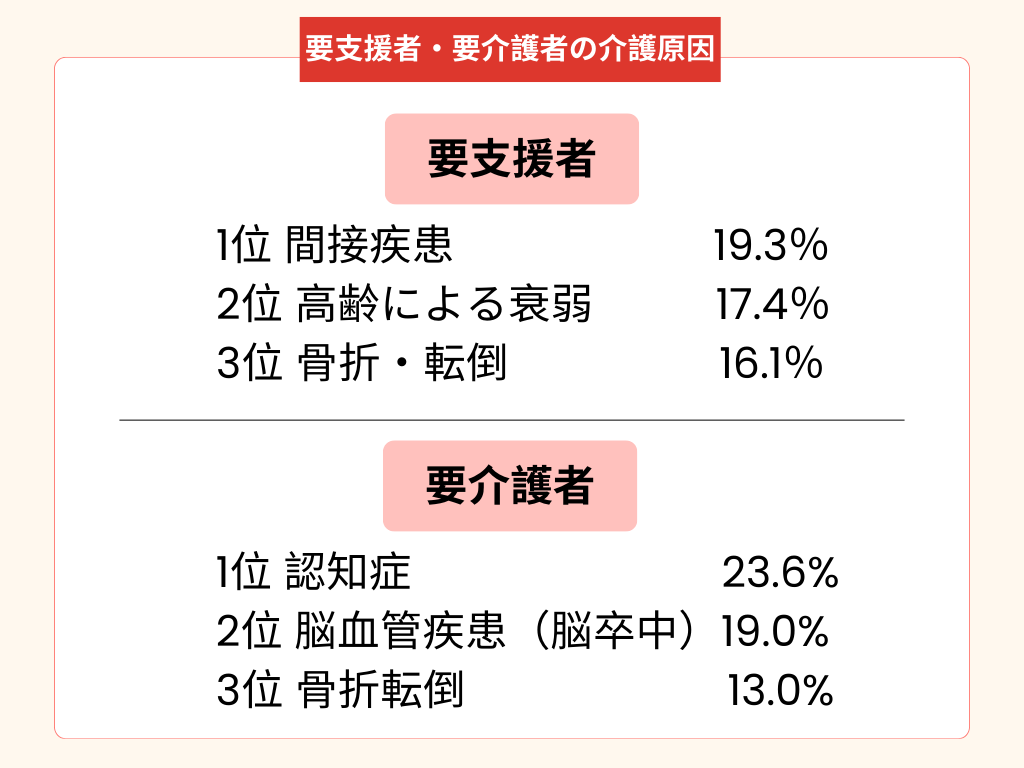

・介護のはじまりは突然? すでにはじまっていることも……

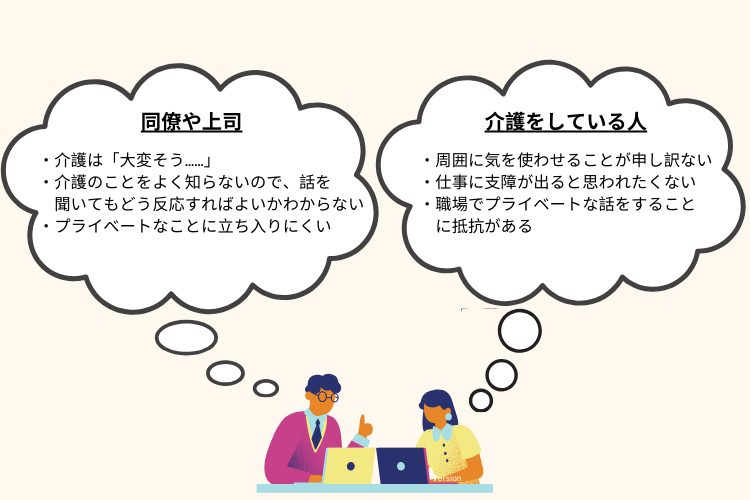

・仕事と介護の両立のポイント①_上司や同僚に介護状況をオープンにする

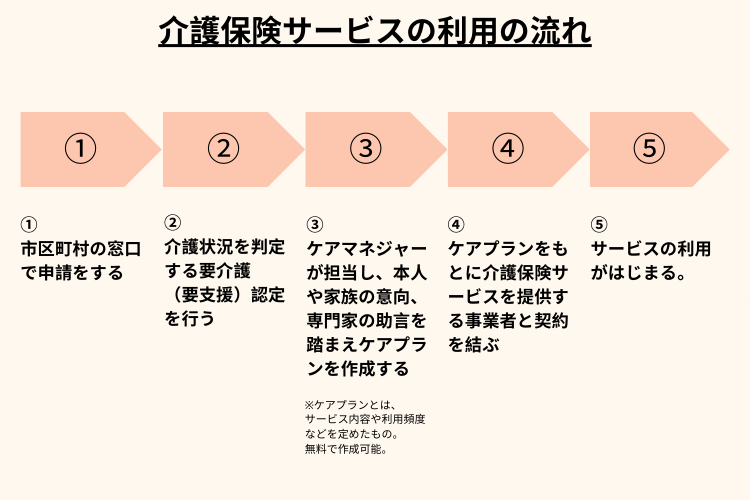

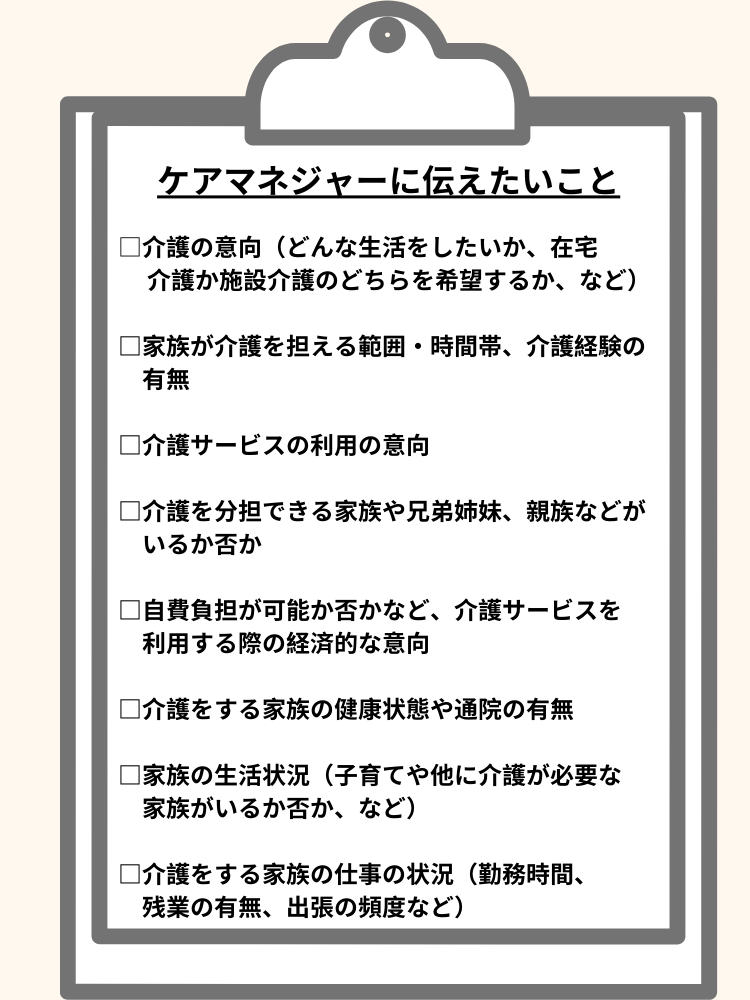

・仕事と介護の両立のポイント②_介護保険サービスを利用する